-

初心者のための英語学習法

しっかり学ぶには英会話スクールがおすすめ

「文法を覚えたはずなのに、いざ英語を使おうとすると出てこない」

このような悩みを抱えていませんか。文法が英語の基礎となることはいうまでもありませんが、多くの人が苦手意識を抱えていることもたしかです。

そこで本記事では、英語文法の基礎を初心者の方にもわかりやすく解説します。「すっかり文法を忘れてしまった」という方も、さっと目を通していただくだけで、頭の中を整理できます。

【この記事を読むと得られるメリット】

・英語の基本構造が理解でき、英文の組み立て方がわかる

・各文法が持つ意味やニュアンスの違いがわかり、応用力が身につく

・効果的な学習法がわかり、文法力を強化するコツがわかる

英語文法を身につけるには、コツコツと勉強を続けるしかありませんが、できるだけ効率的に学びたいものです。そのための第一歩として、本記事をご活用ください。

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)

目次

1. 英語文法の基本構造と5つの文型

まずは英語文法の大きな枠組みから確認していきましょう。最初に全体像を押さえておくと、途中で迷子になりにくくなります。

1. 英語と日本語の語順の決定的な違いとは?

2. 第1文型から第5文型まで具体例で理解しよう

3. 主語・動詞・目的語・補語の見分け方

4. 文型を使って英作文をしてみよう

1-1. 英語と日本語の語順の決定的な違いとは?

英語と日本語の最も大きな違いは、“語順” にあります。

日本語では「私は学校に行きます」のように動詞(行く)が文末に来ます。一方、英語では「I go to school.」のように主語(I)の直後に動詞(go)が配置されます。

【英語の語順の基本原則】

・主語を明示する:英語では、原則として主語を明確に示す必要があります(命令文などの例外を除く)。日本語のように省略はできません。「行きます」だけでは通じず、「I go」のように主語を示すのが基本です。

・動詞は主語の直後:英語では主語の直後に動詞が来ます。「誰が何をするか」が、文の前半で明確になる構造です。

・修飾語の配置:詳細は後ほど解説しますが、形容詞や副詞など、語句を修飾する語はその位置が決まっています。日本語のような自由度の高い語順ではありません。

日本語は英語と比較すると、主語を省略できたり、語順の自由度が高かったりと柔軟性があります。だからこそ、日本人の英語学習者は、英語の文法でつまずきがちです。

英語は「結論ファースト」の考え方をベースにした論理的な文構造が決まっています。この違いを最初からしっかり意識しておくと、英語のルールをスムーズに理解しやすくなります。

1-2. 第1文型から第5文型まで具体例で理解しよう

英語には主語(S)、動詞(V)、目的語(O)、補語(C)の組み合わせによる5つの基本文型があります。これらの文型は英文の骨格を形成するものです。

【5つの基本文型】

・第1文型(SV):主語と補語(主語の性質や状態を説明する語)をbe動詞や状態変化・知覚を表す動詞(例:become、look、feel)で結ぶ文型です。「She is a teacher.」(彼女は教師です)のように、主語の属性や状態を説明します。

・第2文型(SVC):英語では主語の直後に動詞が来ます。「誰が何をするか」が、文の前半で明確になる構造です。

・第3文型(SVO):主語が目的語(動作の対象となる語)に動作を及ぼす文型です。「I read books.」(私は本を読みます)のように、動作の対象が示されます。

・第4文型(SVOO):間接目的語(動作の相手を表す語)と直接目的語(動作の対象となる語)を持つ文型です。「I send you letters.」(私はあなたに手紙を送ります)のように、「誰に」→「何を」の順序で2つの目的語を配置します。

・第5文型(SVOC):目的語と補語の関係を示す文型です。「We call him John.」(私たちは彼をジョンと呼びます)のように、目的語の状態や属性を補語で説明します。

1-3. 主語・動詞・目的語・補語の見分け方

一方、文型を知っていても、どれが主語でどれが補語か?がわからないと、英語を理解できません。ここで整理しておきましょう。

【文の要素の見分け方】※普通の語順の肯定文(平叙文)の場合

・主語(S:Subject):文の最初に現れ、「誰が・何が」を表す名詞や代名詞です。英語では、命令文などの例外を除いて省略されることがなく、かならず存在します。

・動詞(V:Verb):主語の直後に配置され、動作や状態を表します。動詞は一般動詞とbe動詞に大別されます。動詞は時制によって形が変化し、文の意味が決まります。

・目的語(O:Object):動詞の後に現れて、動詞の対象を表します。「何を」「誰を」に該当し、第3文型以上で必要になります。

・補語(C:Complement):主語や目的語を説明する要素で、名詞や形容詞などが該当します。第2文型と第5文型で重要な役割を果たします。

これらの要素を正確に特定できるようになると、英文の意味構造が一目で理解できるようになります。まずは、主語と動詞を見つけることから始めるとよいでしょう。

1-4. 文型を使って英作文をしてみよう

「文法は大量に覚えることがあって難しい」という印象をお持ちの方が多いかと思いますが、じつは、ここまでの解説だけでも、簡単な英作文ができるようになります。

ぜひ、実際に英作文にチャレンジしてみてください。文章を読むだけでは理解しづらかった部分も、英作文をすることで「こういうことか!」と腑に落ちるはずです。

【初心者でもできる英作文の進め方】

・何を言いたいか考える:まず日本語で「私は学生です」「犬が走ります」など、簡単な内容を決めます。複雑な内容は避けて、短くて単純な文から始めましょう。

・文型を選ぶ:言いたい内容に合う文型を選びます。主語が「(目的語なしに)○○する」なら第1文型、「○○です」なら第2文型、「○○を△△します」なら第3文型、「○○に△△をあげる/見せる/送る」などなら第4文型、「○○を△△と呼ぶ/にする」などなら第5文型というように、パターンで覚えると簡単です。

・英単語を当てはめる:選んだ文型の順番通りに、知っている英単語を入れていきます。「犬が走ります」なら第1文型「Dogs run.」、「私は学生です」なら第2文型「I am a student.」、「私はあなたに写真を見せます」なら第4文型「I showed him some photos.」のように作ります。

・声に出して確認する:作った文を声に出して読んでみます。「主語+動詞」の順番になっているか、文型通りに作れているかをチェックしましょう。

最初は「I am happy.」「I’ll give you a pen.」「We call him Ken.」のような短い文で十分です。間違いを恐れずに、まずは文型の型に慣れることを目指しましょう。慣れてくると、だんだん長い文も作れるようになります。

2. 動詞の基本と文の作り方(肯定文・否定文・疑問文・命令文・受動態)

続いて、「もう少しバリエーションのある文章を作りたい」というとき、まず覚えたいのが「動詞」についてです。

英語の動詞は大きくbe動詞と一般動詞に分けられます。ここでは、be動詞と一般動詞の基本を学び、さらに否定文や疑問文など、さまざまな種類の文を作れるようになりましょう。

1. be動詞の3つの基本形と使い分けパターン

2. 一般動詞の基本ルールと三単現のs

3. 否定文と疑問文の作り方(1)be動詞

4. 否定文と疑問文の作り方(2)一般動詞

5. 情報を尋ねる疑問詞(5W1H)

6. お願いや指示に使う命令文

7. 「〜される」を表す受動態(受け身)

2-1. be動詞の3つの基本形と使い分けパターン

「be動詞」は、主語の状態や存在を表現する特殊な動詞です。主語によって形が変化します。

現在形では「am・is・are」の3形態があり、それぞれ決まった主語と組み合わせて使います。

【be動詞の基本形と使い分け】

・am:主語が「I」の場合にのみ使用します。「I am a student.」(私は学生です)のように、話し手自身を表す場合の専用形です。「I’m」の短縮形もよく使われます。

・is:主語が三人称単数(he・she・it・単数の名詞)の場合に使用します。「She is kind.」(彼女は親切です)「The book is interesting.」(その本は面白いです)のように、単数の対象を表現します。

・are:主語が二人称(you)や複数(we・they・複数の名詞)の場合に使用します。「You are tall.」(あなたは背が高いです)「They are friends.」(彼らは友達です)のように、複数や相手を表す場合に用います。

be動詞は、簡単にいえば主語(S)と補語(C)を「イコール」の関係で結ぶはたらきをします。

後ほど解説する「疑問文」ではbe動詞が主語の前に移動し、「否定文」ではbe動詞の直後に not を付けるという特徴がありますので、これも頭に入れておきましょう。

2-2. 一般動詞の基本ルールと三単現のs

「一般動詞」は、be動詞以外のすべての動詞を指します。「run(走る)」「know(知っている)」のように、動作や状態を表現します。

現在形では、主語が三人称単数の場合にのみ動詞の語尾に《 -s 》または《 -es 》を付ける「三単現のs」というルールがあります。

【一般動詞の基本ルール】

・原形を使う場合:主語が I・you・we・they・複数の名詞の場合は動詞の原形をそのまま使います。「I play soccer.」(私はサッカーをします)「They study English.」(彼らは英語を勉強します)のように、動詞は変化しません。

・三単現のs:主語が he・she・it・単数の名詞の場合は動詞に《 -s 》または《 -es 》を付けます。「He plays soccer.」(彼はサッカーをします)「She studies English.」(彼女は英語を勉強します)のように、動詞の語尾が変化します。

・語尾による変化パターン:動詞の語尾によって変化の仕方が異なります。「go → goes」「watch → watches」のように《 -es 》が付くパターンや、「study → studies」のように最後の y を i に変えて《 -es 》を付けるパターンがあります。

・不規則変化:「have → has」のように不規則に変化する動詞もあります。不規則動詞は、個別に覚える必要があります。

三単現のルールは英語の基本ですが、多くの人が間違いやすいポイントでもあります。主語をしっかり確認して、正しい動詞の形を選ぶ習慣を身につけましょう。

2-3. 否定文と疑問文の作り方(1)be動詞

続いて否定文や疑問文の作り方を確認しましょう。「be動詞」と「一般動詞」では、否定文と疑問文の作り方が異なります。

まずは「be動詞」の否定文と疑問文の作り方から確認しましょう。

【be動詞の否定文の作り方】

・基本ルール:be動詞の直後にnotを付けます。「She is busy.」→「She is not busy.」(彼女は忙しくありません)のように、be動詞とnotを組み合わせます。

・短縮形:「is not → isn't」「are not → aren't」のように短縮できます。日常会話では短縮形がよく使われます。

・すべての人称で同じルール:主語がI・you・he・she・it・we・they・名詞のどれでも、be動詞の後にnotを付けるだけで否定文になります。

【be動詞の疑問文の作り方】

・基本ルール:be動詞を主語の前に移動させます。「She is busy.」→「Is she busy?」(彼女は忙しいですか)のように、be動詞と主語の位置を入れ替えます。

・答え方:「Yes, she is.」または「No, she isn't.」のように、be動詞を使って答えます。

・疑問文の語順:「be動詞 + 主語 + 補語 + ?」という順番を覚えましょう。

2-4. 否定文と疑問文の作り方(2)一般動詞

次に、「一般動詞」の否定文と疑問文の作り方を確認しましょう。現在形の場合、三単現のs が付くなら「does」、それ以外は「do」を使うのが基本的なルールです。

【一般動詞の否定文の作り方】

・doを使う場合:主語が I・you・we・they・複数の名詞の場合は「do not + 動詞の原形」にします。「I play tennis.」→「I do not play tennis.」(私はテニスをしません)となります。

・doesを使う場合:主語が he・she・it・単数の名詞の場合は「does not + 動詞の原形」にします。「He plays tennis.」→「He does not play tennis.」(彼はテニスをしません)となります。

・動詞は原形に戻る:否定文では元の動詞はかならず原形になります。「plays」が「play」に戻ることに注意しましょう。

・短縮形:「do not → don't」「does not → doesn't」のように短縮できます。

【一般動詞の疑問文の作り方】

・doを使う場合:主語が I・you・we・they・複数の名詞の場合は「Do + 主語 + 動詞の原形 + ?」にします。「You play tennis.」→「Do you play tennis?」(あなたはテニスをしますか)となります。

・doesを使う場合:主語が he・she・it・単数の名詞の場合は「Does + 主語 + 動詞の原形 + ?」にします。「He plays tennis.」→「Does he play tennis?」(彼はテニスをしますか)となります。

・答え方:「Yes, I do.」「No, I don't.」「Yes, he does.」「No, he doesn’t.」のように、do・doesを使って答えます。

・動詞は原形に戻る:疑問文でも、元の動詞はかならず原形になります。

2-5. 情報を尋ねる疑問詞(5W1H)

前述の「疑問文」の回答は、Yes(はい)かNo(いいえ)となります。具体的な情報は得られません。そこで、具体的な情報を尋ねるために使うのが「疑問詞」です。

疑問詞を使った文では、文の最初に疑問詞を置き、その後に通常の疑問文の語順を続けます(例外として疑問詞が主語になる場合は「Who teaches English?」のように「疑問詞 + 動詞」の順になります)。

【基本的な疑問詞と使い方】

・What(何):物事や内容を尋ねるときに使います。「What is this?」(これは何ですか)「What do you like?」(あなたは何が好きですか)のように、具体的な物や事柄を質問します。

・Who(誰):人について尋ねるときに使います。「Who is he?」(彼は誰ですか)「Who makes this cake?」(誰がこのケーキを作りますか)のように、人物を特定する質問に用います。

・When(いつ):時間について尋ねるときに使います。「When do you study?」(いつ勉強しますか)「When is your birthday?」(あなたの誕生日はいつですか)のように、時期やタイミングを質問します。

・Where(どこ):場所について尋ねるときに使います。「Where do you live?」(どこに住んでいますか)「Where is the station?」(駅はどこですか)のように、位置や場所を質問しま

・Why(なぜ):理由や目的を尋ねるときに使います。「Why is he angry?」(なぜ彼は怒っているの?)「Why do you study English?」(なぜ英語を勉強するのですか)のように、原因や動機を質問します。

・How(どのように):方法や状態について尋ねるときに使います。「How do you go to school?」(どうやって学校に行きますか)「How are you?」(元気ですか)のように、やり方や様子を質問します。

・How much / How many(いくらで / いくつ):数量や価格を尋ねるときに使います。「How much is this book?」(この本はいくらですか)「How many students are there?」(学生は何人いますか)のように、金額や個数を質問します。

このように疑問詞を使うと、Yes・Noでは答えられない詳しい情報を質問できるようになります。

2-6. お願いや指示に使う命令文

相手にお願いをしたり指示を出したりするときには「命令文」を使います。

「英語の文には主語がある」とお伝えしましたが、命令文は例外です。主語を省略して動詞の原形から文を始めると、命令文になります。

【命令文の基本パターン】

・基本の命令文:動詞の原形で文を始めます。「Open the door.」(ドアを開けなさい)「Study English.」(英語を勉強しなさい)のように、主語を省略して表現します。be動詞の場合も「Be quiet.」(静かにしなさい)のように、原形を使います。

・丁寧な命令文:「Please」を文の最初または最後に付けて丁寧さを表現します。「Please sit down.」「Sit down, please.」(座ってください)のようにすると、お願いの気持ちを込められます。

・否定の命令文:「Don't + 動詞の原形」で「~するな」という禁止を表現します。「Don't run.」(走ってはいけません)「Don't worry.」(心配しないでください)のように、してほしくない行動を伝えます。be動詞の場合も「Don’t be late.」(遅れないで)のように原形を使います。

・Let'sを使った提案:「Let's + 動詞の原形」で「~しましょう」という形では提案を表現できます。「Let's go.」(行きましょう)「Let's study together.」(一緒に勉強しましょう)のように、相手を誘う場面で使います。

命令文は、使う場面や相手との関係を考慮することが大切です。丁寧さが必要な場面では Please を付けるなど、状況に応じて使い分けましょう。

2-7. 「〜される」を表す受動態(受け身)

受動態は「〜される」という意味を表現する文法で、動作の受け手を主語にして文を作る表現方法です。動作をする人が不明な場合や、動作の受け手を強調したい場合に使います。

【受動態の基本構造と作り方】

・基本形の構造:「be動詞 + 過去分詞」で受動態を作ります。過去分詞は過去形(後ほど解説)と同じく語尾に《 -ed 》を付けた形(例:play → played)になります。不規則動詞では独特の変化をします(例:read→read ※綴りは同じだけど音が変化する、write → written)。

・主語の変化:「Mary cleans the room.」(メアリーがその部屋を掃除します)を受動態にすると、「The room is cleaned by Mary.」(その部屋はメアリーによって掃除されます)のように主語が変化します。

・by の使用:動作をする人を表したいときは「by + 人」を文末に付けます。「The letter is written by Mary.」(その手紙はメアリーによって書かれます)のように、動作主を明確にできます。

受動態は、説明文や報告文など、フォーマルな文書でよく使われます。不規則動詞の活用については、単語帳などを使って別途暗記しましょう。

3. 英語の品詞と正しい語順の法則

単語を、そのはたらきや性質によって分類したグループのことを「品詞」と呼びます。

前の章では動詞を詳しく解説しましたが、動詞も品詞のひとつです。ほかにも、名詞、形容詞、副詞、前置詞などさまざまな品詞があります。

ここでは、動詞以外の品詞について、基本ルールや語順について詳しく見ていきましょう。

1. 名詞にかかわる基本ルール(冠詞・複数形・代名詞)

2. 形容詞の位置と並べ方の基本パターン

3. 副詞の種類と効果的な配置方法

4. 比較表現(同等比較・比較級・最上級)

5. 前置詞を使った場所や時間の表現

6. 文をつなぐ接続詞

3-1. 名詞にかかわる基本ルール(冠詞・複数形・代名詞)

「名詞」は文の主要な構成要素として、主語(S)や目的語(O)となります。

英語の名詞が日本語と大きく異なるのは、単数・複数の区別があることです。さらに、可算名詞(数えられる名詞)と不可算名詞(数えられない名詞)によって扱い方が異なります。

【可算名詞と不可算名詞の基本】

・可算名詞:数えられる名詞です。単数の場合は《 a/an 》を付けて「a book」「an apple」のように使います。複数の場合は「book → books」「cat → cats」のように《 -s 》や「box→boxes」のように《 -es 》を付けて複数を表現します。複数形が不規則変化する名詞「child → children」「foot → feet」などは個別に覚える必要があります。

・不可算名詞:数えられない名詞で、原則として複数形がありません。water・milk・information・advice・musicなどがあり、《 a/an 》を付けずに「Water is important.」(水は大切です)「I need information.」(情報が必要です)のように使います。

・不可算名詞の数え方:不可算名詞を数えたいときは「a glass of water」(コップ1杯の水)「two pieces of information」(2つの情報)のように、単位を表す語を使って数えます。

続いて「冠詞」についても、確認しましょう。冠詞とは、名詞の前につく「a / an / the」のことです。

【冠詞の基本ルール】

・ a/an の使い方:可算名詞の単数形の前に付けて「1つの」という意味を表します。「a book」(1冊の本)「an apple」(1個のりんご)のように、発音が子音で始まる語には a、母音で始まる語には an を使います。

・theの使い方:特定のものを指すときに使います。「the book on the table」(テーブルの上の本)のように、話し手と聞き手が同じものを思い浮かべられる場合に使用します。

もうひとつ、名詞の前につく語として覚えておきたいのが「所有格」です。所有格とは「誰の(何の)ものか」という持ち主(所有者)を表す形です。

【所有格の基本ルール】

・単数の場合:「Tom's book」(トムの本)のように、名詞の後ろに《 's 》を付けます。

・複数の場合:複数形の場合は「students' books」(生徒たちの本)のように、s の後にアポストロフィー(')だけを付けて、名詞の後ろを《 s' 》とします。s で終わらない不規則な複数形の場合は、「the children's toys」(子どもたちのおもちゃ)のように、単数形と同様に《 's 》を付けます。

代名詞(I・you・he・she・itなど)の場合、所有格になると形が変わります。以下はその一覧表です。

【代名詞の所有格】

| 主格(主語) | 所有格 |

|---|---|

| I | my |

| you | your |

| he | his |

| she | her |

| it | its |

| we | our |

| they | their |

使い方の例 としては、

「This is my book.」(これは私の本です)

「Your pen is blue.」(あなたのペンは青いです)

「His car is new.」(彼の車は新しいです)

のように使います。

3-2. 形容詞の位置と並べ方の基本パターン

「形容詞」は、名詞の性質や特徴を形容する品詞です。たとえば、beautiful(美しい)やbig(大きい)などが形容詞です。

日本語は、形容詞を配置する位置が比較的自由です。しかし英語では、形容詞の位置に明確なルールがあります。

【形容詞の配置ルール】

・名詞を直接修飾する場合:名詞を直接修飾する場合、形容詞は名詞の前に置きます。「a red car」「big news」のように、修飾する名詞の直前が基本位置です。

・補語(C)として使われる場合:be動詞や第2文型の動詞の後で補語(C)として使われる場合は、主語の状態を説明します。「The car is red.」「The news sounds serious.」のように、動詞の後に配置されます。

・複数の形容詞が並ぶ場合:複数の形容詞が並ぶ場合、順序の覚え方として「OSASCOMP」があります。Opinion(意見)→ Size(大きさ)→ Age(新旧)→ Shape(形)→ color(色)→ Origin(出所・国籍)→ Material(材質)→ Purpose(用途)です。たとえば 「a beautiful large new square red Japanese wooden dining table」 のように並べます。なお、実際の会話では3語以上の形容詞を続けることは滅多にありません。

3-3. 副詞の種類と効果的な配置方法

「副詞」は、動詞・形容詞・ほかの副詞・または文全体を修飾して、様態・程度・頻度・時間・場所などの情報を付加するものです。always(いつも)やtoday(今日)、quickly(急いで)などが副詞です。

副詞は、その種類によって典型的な配置パターンがあります。

【副詞の種類と配置】

・頻度を表す副詞:always、often などは一般動詞の前、be動詞の後に置きます。「I often go shopping.」「She is always busy.」のように配置します。

・様態を表す副詞:動作の仕方を表す副詞(quickly、carefully など)は動詞の後や文末に置きます。「The turtle walks slowly.」や「He speaks English fluently.」のように使います。

・時間や場所を表す副詞:yesterday、here、downtown など、時間や場所を表す副詞は、文末に置きます。「I met him yesterday.」「She works downtown.」のように、文の最後で情報を補足します。

補足として、副詞は強調などの意図で、文頭に配置されることもあります(例:Sometimes I go shopping./Yesterday, I met him.)。

3-4. 比較表現(同等比較・比較級・最上級)

ここでひとつ補足ですが、形容詞・副詞には「比較表現」という使い方があります。比較表現は、2つ以上のものを比べるときに使う表現です。

【比較表現の3つの基本形】

・同等比較(同じくらい○○):「as + 形容詞・副詞の原形 + as」で「~と同じくらい」を表現します。「He is as tall as his father.」(彼は父親と同じくらい背が高いです)のように、2つのものが同程度であることを示します。

・比較級(より○○):2つのものを比べて優劣を表現します。短い形容詞は語尾に《 -er 》を付け「tall → taller(より高い)」、長い形容詞は《 more 》を前に付けて「more beautiful(より美しい)」のように変化させます。

・最上級(最も○○):3つ以上の中で最高の状態を表現します。通常「the」を伴い、短い形容詞は語尾に《 -est 》を付け「tall → the tallest(最も高い)」、長い形容詞は《 most 》を前に付けて「the most beautiful(最も美しい)」のように変化させます。

比較級・最上級は、「good → better → best」「bad → worse → worst」のように、不規則に変化する形容詞があります。これらは別途、覚えましょう。

また、比較表現を使うときは、比較の対象を明確にすることが大切です。「Tokyo is bigger than Osaka.」のように、何と比べているのかをはっきりと示しましょう。

3-5. 前置詞を使った場所や時間の表現

「前置詞」は、名詞や代名詞の前に置かれ、場所・時間・方向・関係などを表現します。前置詞の使い分けは日本語にはない、英語特有の概念です。

【主要な前置詞の使い分け】

・場所の前置詞:in(内部に)、on(接触して上に)、at(一点で)の使い分けが基本です。「in the room」(部屋の中に)、「on the table」(テーブルの上に)、「at the station」(駅で)のように場所の概念によって使い分けます。

・時間の前置詞:年・月には in、曜日・日付には on、時刻には at を使用します。「in 2025」「on Monday」「at 3 o'clock」のように、時間の単位によって前置詞が決まります。

・移動の前置詞:to(~へ向かって)、from(~から)、through(~を通って)、along(~に沿って)など、動作の方向や経路を表現します。「go to school(学校へ行く)」「come from Tokyo(東京から来る)」のように使います。

・手段・道具の前置詞:with(~を使って)、by(~によって)、for(~のために)など、方法や目的を表現します。「write with a pen」(ペンで書く)、「go by train」(電車で行く)、「study for the test」(テストのために勉強する)のように使います。

・関係・状態の前置詞:about(~について)、without(~なしで)、between(~の間に)、among(~の中で)など、物事の関係や状況を表現します。「talk about music」(音楽について話す)、「sit between two friends」(2人の友達の間に座る)のように使います。

前置詞は単体で覚えるよりも、名詞とのセットや動詞との組み合わせ(句動詞)として覚えるのがおすすめです。実際の文脈で使いながら感覚を身につけていきましょう。

3-6. 文をつなぐ接続詞

「接続詞」は語・句・文を結んで、それらの関係を明確にする品詞です。

【基本的な接続詞と使い方】

・and(そして・~と):同じような内容や追加の情報をつなぎます。「I like apples and grapes.」(私はりんごとぶどうが好きです)「He is smart and kind.」(彼は賢くて親切です)のように並列の関係を表現します。

・but(しかし・でも):対立や逆接の関係を表現します。「I want to go, but I'm busy.」(行きたいのですが、忙しいです)「She is young but wise.」(彼女は若いけれど賢いです)のように、前後の内容が対比的な場合に使います。

・so(だから・それで):原因と結果の関係を表現します。「It was raining, so I stayed home.」(雨が降っていたので、家にいました)「I was tired, so I went to bed early.」(疲れていたので、早く寝ました)のように理由や結果を示します。

・or(または・それとも):選択の関係を表現します。「Do you want tea or coffee?」(紅茶かコーヒーはいかがですか)「Study hard, or you will fail.」(一生懸命に勉強しなさい、さもないと失敗しますよ)のように選択肢や条件を示します。

接続詞をうまく使えると、文章の流れが明確になり、相手に伝わりやすい表現になります。

英語の接続詞はほかにも多数ありますが、まずは上記の基本的な4つの接続詞から始めて、自然に使えるように練習しましょう。

4. 「いつ」の出来事なのかを表す時制の基本パターン

ここまでの解説で、「現在」の出来事に関しては、多くの英語表現ができるようになりました。

次に見ていきたいのが「時制」です。時制とは、「いつの出来事なのか(過去・現在・未来)」を表すための文法ルールです。

英語では、動詞の形を変えることで時制を表現します。

1. 現在・過去・未来の基本時制の使い方

2. 進行形で動作が続いていることを表現する

3. 完了形で表す完了結果・経験・継続の概念

4. 日常会話でよく使う時制の組み合わせ

4-1. 現在・過去・未来の基本時制の使い方

英語の基本時制となるのは、現在形・過去形・未来形の3つです。

【3つの基本時制(一般動詞の場合)】

・現在形:現在の事実・習慣などを述べるほか、一般的な真理を表現するときにも、現在形を使います。たとえば「I work in Tokyo.」(私は東京で働いています)のように現在の状況を述べたり、「The sun rises in the east.」(太陽は東から昇ります)のような普遍的事実を表現したりします。

・過去形:過去に起こった出来事を表現します。規則動詞は《 -d 》(※子音+y で終わる動詞 → y を i に変えて -edになります。)を付け(例:work→worked)、不規則動詞は固有の過去形を使用します(例:go→went)。「I visited Kyoto last year.」(去年京都を訪れました)のように、明確に過去に完了済のことを示します。

・未来形:will + 動詞原形で未来の予定や意図を表現します。「I will call you tomorrow.」(明日電話します)のように、これから起こることを述べます。なお、will ではなく、be going to を使う未来表現もあります。こちらはより計画性のある未来を表現する際に使用します。

一般動詞の基本時制でとくに注意したいポイントは、過去形の不規則動詞です。have → had、get → got、make → made、come → came、take → took、eat → ate、buy → bought など、頻出の不規則動詞はしっかり覚えておきましょう。

また、be動詞の場合には、以下のルールで時制を表現します。

【3つの基本時制(be動詞の場合)】

・現在形:am、is、areを使用します。「I am a student.」(私は学生です)、「She is busy.」(彼女は忙しいです)のように、主語に応じて適切な形を選択します。

・過去形:was、wereを使用します。「I was tired yesterday.」(昨日は疲れていました)、「They were at home.」(彼らは家にいました)のように、I・he・she・it単数名詞にはwas、you・we・they複数名詞にはwereを使います。

・未来形:will be + 形容詞・名詞で表現します。「I will be ready soon.」(すぐに準備ができます)のように、未来の状態を表現します。

4-2. 進行形で動作が続いていることを表現する

「進行形」は、be動詞 + 現在分詞(-ing形のこと)で構成され、ある時点で進行中の動作や一時的な状況を表現します。

【3つの進行形の使い方】

・現在進行形:現在まさに行われている動作を表現します。「I am reading a book now.」(今、本を読んでいます)のように、話している時点で継続中の行為を示します。一時的な状況を表現する際にも使用されます。

・過去進行形:過去のある時点で進行していた動作を表現します。「I was watching TV when he called.」(彼が電話してきたとき、私はテレビを見ていました)のように、過去の特定時点で継続中だった行為を示します。

・未来進行形:未来のある時点で進行中となる動作を表現します。「I will be working at 3 PM tomorrow.」(明日の午後3時には働いているでしょう)のように、未来の特定時点での状況を予測します。

このほか、この後に解説する「完了形」と組み合わせても使用できます。

4-3. 完了形で表す完了結果・経験・継続の概念

「完了形」は、ある時点から見て終わっている続いている状態をを表す時制です。完了・結果、経験、継続の3つの主要な用法があります。

現在完了形は、have/has + 過去分詞で構成されます。過去分詞は、受動態(受け身)の項目で解説したもので、規則動詞では語尾に《 -d 》(※子音+y で終わる動詞 → y を i に変えて -edになります。)を付けた形(例:play → played)になります。不規則動詞では独特の変化をします(例:read→read、write → written)。

【完了形の3つの用法】

・完了・結果:過去に完了した行為で、その結果の影響が現在にも及んでいるときに使います。たとえば「I have finished my homework.」(宿題を終えました)は、過去の完了が現在の状況(=今、宿題が終わっている状態にある)に関係することを表現しています。just、already、yet などの副詞とよく組み合わせて使用されます。

・経験:過去から現在までの期間における経験の有無を表現します。「I have been to Paris.」(パリに行ったことがあります)のように、過去の出来事を、現在持っている経験として位置付けたいときに使います。ever、never、before などと組み合わせて使用します。

・継続:過去から現在まで続いている状況を表現します。「I have lived in Tokyo for five years.」(東京に5年間住んでいます)のように、過去に始まって現在も続いている状態を示します。for(期間)、since(起点)とよく組み合わせて使用されます。

完了形は日本語にない概念のため、多くの方が苦戦する部分です。「過去から現在の状態への橋渡し」という感覚で理解してみましょう。

4-4. 日常会話でよく使う時制の組み合わせ

実際の会話では、複数の時制を組み合わせて複雑な時間関係を表現することがよくあります。日常的によく使われる時制の組み合わせパターンを覚え、感覚的に時制を理解できるようにしていきましょう。

【実用的な時制パターン】

・現在形と未来形を織り交ぜる:現在の状況を説明してから未来の予定を述べる際に使用します。「I work in marketing, and I will attend the conference next week.」(私はマーケティング部で働いており、来週会議に参加する予定です)のように現状と予定を関連づけます。

・過去形と現在完了形を対比する:過去の特定時点での出来事と現在への影響を対比させる際に使用します。「I studied English in college, and now I have become fluent.」(大学で英語を勉強し、今では流暢になりました)のように過去の経験と現在の結果を関連づけます。

・進行形と完了形を組み合わせる:完了進行形として、継続している動作の期間を強調する際に使用します。「I have been working on this project for three months.」(このプロジェクトに3カ月間取り組んでいます)のように継続期間と合わせて使われます。

これらの時制の組み合わせは、実際の会話や英作文で意識的に使ってみましょう。

日本語の時制と相互変換しにくい部分があるため、英語のニュアンスとしてそのまま理解できるとリスニングもスピーキングも上達します。

5. 助動詞で表現の幅を広げる方法

さらに英語表現の幅を広げるために覚えたいのがcan・mustなどの「助動詞」です。

助動詞は動詞と組み合わせて使用し、話し手の意図・推測・可能性・義務などの微細なニュアンスを表します。

1. 基本的な助動詞(can・will・must・should)の使い分け

2. 丁寧な依頼と提案の助動詞

3. 可能性と推量を表す助動詞

4. 助動詞を使った疑問文と否定文の作り方

5-1. 基本的な助動詞(can・will・must・should)の使い分け

まずは基本的な助動詞として、can・will・must・shouldの使い分けを確認しましょう。

【基本的な助動詞の機能】

・can:能力や可能性を表現し、「○○できる」という意味で使用します。「I can speak Japanese.」(日本語を話すことができます)のように能力を示したり、「Can I borrow your book?」(本を借りてもいいですか?)のように許可を求めたりする際にも使用します。

・will:未来の意志や予測を表現し、「○○するつもりだ・だろう」という意味になります。「I will finish this report by Friday.」(金曜日までにこの報告書を完成させます)のように意志を示したり、天気予報などの予測で使用されます。

・must:強い義務を表現し、「○○しなければならない」という意味で使用します。「You must submit the application before the deadline.」(締切前に申請書を提出しなければなりません)のように義務を示します。

・should:助言や柔らかい義務を表現し、「○○すべきだ」という意味になります。「You should see a doctor immediately.」(すぐに医者に診てもらうべきです)のように行動を促したり、「You should apologize to her.」(彼女に謝るべきです)のように道義的な義務を示す際などに使われます。

これらの助動詞は、後ろにかならず動詞の原形を取り、主語に関係なく形が変わらないという特徴があります。

また、will は時制でも登場していますが、単に未来を表すだけでなく「意志」を表現する意味もあることを押さえておきましょう。

5-2. 丁寧な依頼と提案の助動詞

ビジネスシーンや日常会話では、相手に対する配慮を示すために丁寧な表現が必要です。助動詞を使った丁寧な依頼や提案の表現を身につけましょう。

【丁寧表現の助動詞】

・丁寧に依頼するcould:can の過去形ですが、丁寧な依頼や申し出をする際に、現在形の文脈でも使われます。「Could you send me the document?」(その資料を送っていただけませんか)のように、can よりもフォーマルで丁寧なニュアンスになります。

・丁寧な依頼や提案をするwould:will の過去形ですが、丁寧な依頼や提案でよく使用されます。「Would you like some coffee?」(コーヒーはいかがですか)「I would suggest meeting tomorrow.」(明日お会いすることを提案します)のように相手への配慮を示します。

・許可を求めるmay:「〜してもよろしいですか」と丁寧に許可を求める際に使います。「May I ask your name?」(お名前をお伺いしてもよろしいですか)のようにフォーマルな場面で使用されます。

5-3. 可能性と推量を表す助動詞

助動詞は、話し手の推測や可能性に対する確信の度合いを表現するのにも使用されます。

【可能性と推量を表す助動詞】

・must:先ほど解説した must ですが、推量表現としては「○○に違いない」という強い確信を表現します。「He must be very tired.」(彼はとても疲れているに違いありません)のように、話し手が強い確信を持って推測しているときに使います。

・will:「○○だろう」という確信度の高い予測を表現します。mustが論理的な結論であるのに対し、will は話者の経験などに基づく自信のある推測です。「The phone is ringing. That will be John.」(電話が鳴っている。ジョンだろうな)のように使います。

・should:should にも推量の意味があります。ある程度の根拠や期待に基づく「○○のはずだ/おそらく○○だろう」を示します。確信度は must や will より弱く、次に紹介する may/might より強い中程度の見込みを表します。「He should be home by now.」(今ごろ彼は家にいるはずです)のように使用します。

・may/might:「かもしれない」という程度の可能性を表現します。may は50%程度、might はそれより低い可能性を示し、「It may rain tomorrow.」(明日雨が降るかもしれません)のように使用します。

・could:理論的な可能性(そうなる可能性がある、そういう選択肢もある)を表現します。たとえば「He could be right.」(彼が正しい可能性があります)のように、さまざまな選択肢の中のひとつとして可能性を示します。

5-4. 助動詞を使った疑問文と否定文の作り方

助動詞を使って、疑問文や否定文を作ることもできます。基本ルールを押さえておきましょう。

【助動詞の疑問文・否定文】

・疑問文:助動詞を主語の前に移動させて疑問文を作ります。「Can you help me?」(手伝ってもらえますか)「Will she come tomorrow?」(彼女は明日来ますか)のように、助動詞が文頭に置かれます。

・否定助動詞の直後に not を付けて否定文を作ります。「I can not go there.」(そこに行くことができません)「She will not attend the meeting.」(彼女はミーティングに参加しません)のように表現します。

・短縮形:日常会話では短縮形がよく使用されます。can't、won't、shouldn't、mustn't のように、助動詞と not を縮めて表現します。

6. 不定詞・動名詞・分詞の使い方

ここまで多様な英語文法を解説してきましたが、最後にご紹介したいのが、「不定詞・動名詞・分詞」の使い方です。

英語には、動詞をほかの品詞として機能させる準動詞という概念があり、不定詞・動名詞・分詞は準動詞にあたります。

1. to不定詞の3つの用法

2. 動名詞を使った表現

3. 現在分詞・過去分詞の形容詞的用法

6-1. to不定詞の3つの用法

不定詞は「to + 動詞原形」の形で、文中では名詞・形容詞・副詞として機能します。

3つの用法を理解して、不定詞を含む文の構造を把握できるようになりましょう。

【不定詞の主要用法】

・名詞的用法:主語(S)、目的語(O)、補語(C)として「〜すること」の意味で使用されます。「To learn English is important.」(英語を学ぶことは重要です)のように主語になったり、「I want to visit Japan.」(日本を訪れたいです)のように目的語になったりします。

・形容詞的用法:名詞を修飾して「〜すべき・〜するための」という意味を付加します。「I have a lot of work to do.」(やるべき仕事がたくさんあります)のように、直前の名詞を後ろから修飾する働きをします。

・副詞的用法:動詞や文全体を修飾し、目的・原因・結果などを表現します。「I came here to study.」(勉強するためにここに来ました)のように目的を示したり、「I'm glad to see you.」(お会いできてうれしいです)のように感情の原因を表したりします。

6-2. 動名詞を使った表現

動名詞は「動詞 + ing」の形で名詞として機能し、「〜すること」という意味を表します。

動名詞は特定の動詞の目的語(O)として使われることが多く、自然な英語表現には欠かせない要素です。

【動名詞の特徴と用法】

・動名詞を取る動詞:enjoy、finish、stop、avoid、practice、mind などの動詞は、目的語に動名詞を取ります。「I enjoy playing tennis.」(テニスをするのを楽しんでいます)「She finished writing the report.」(彼女は報告書を書き終えました)のように使用します。

・前置詞の目的語:前置詞の後には動名詞を使用し、前述の不定詞は使えません。「I'm good at swimming.」(水泳が得意です)「Thank you for helping me.」(手伝ってくれてありがとうございます)のように、前置詞は動名詞と組み合わせて使用します。

・主語としての動名詞:文の主語(S)として動名詞を使用します。「Swimming is good exercise.」(水泳は良い運動です)「Learning languages takes time.」(言語学習には時間がかかります)のように表現します。

6-3. 現在分詞・過去分詞の形容詞的用法

「動詞 + ing」の形は、「現在分詞」として機能することもあります。前の項目で解説した「動名詞」と形は同じですが、文の中での役割(品詞)と意味が異なりますので、注意しましょう。

また、分詞には現在分詞のほかに過去分詞(〜ed)があります。現在分詞も過去分詞も、おもに形容詞として名詞を修飾する役割をします。

【分詞の形容詞的用法】

・現在分詞の修飾:「〜している」という能動的なニュアンスで名詞を修飾します。「The woman standing by the door is my boss.」(ドアのそばに立っている女性が私の上司です)「I saw a man running in the park.」(公園で走っている男性を見ました)のように使用します。

・過去分詞の修飾:「〜された」という受動的なニュアンスで名詞を修飾します。「This is a book written by a famous author.」(これは有名な作家によって書かれた本です)「I found a broken window.」(割られた窓を見つけました)のように使用します。

・分詞の位置:単独の分詞は名詞の前に、2語以上からなる分詞句は名詞の後に置かれるのが一般的です。「sleeping baby」(眠っている赤ちゃん)は前、「a baby sleeping in the crib」(ベビーベッドで眠っている赤ちゃん)は後ろに配置されます。

7. 効率的な英語文法の覚え方

さて、ここまで英語の文法について解説してきました。記事の締めくくりとして、どのように英語文法を覚えていけばよいのか、勉強法についてお伝えします。

1. 理解→練習→活用(パーソナライズ)を繰り返す

2. アプリと参考書を上手に使う

3. しっかり学ぶには英会話スクールがおすすめ

7-1. 理解→練習→活用(パーソナライズ)を繰り返す

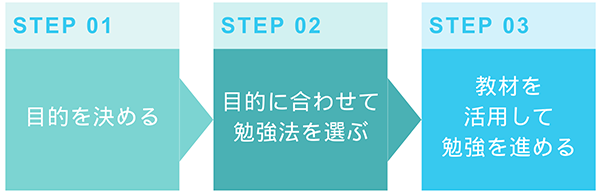

文法学習は、理解→練習→活用(パーソナライズ、自分に合わせて使う)の3段階を経ると、効率的に定着しやすくなります。

【3ステップ学習法】

・理解する:文法ルールの理由と仕組みを、単に暗記するのではなく理解していきます。なぜその語順になるのか、なぜその時制を使うのかといった根本的な理由を把握できると、丸暗記とは異なり、一生使える知識のベースとなります。

・練習する:理解した文法を問題演習で確認し、さまざまなパターンで使えるように練習します。最初は基本的な文法問題から始めて、徐々に複雑な問題にも挑戦していきましょう。間違えた部分は、「理解」のプロセスに戻って再確認します。

・活用する:学んだ文法を自分の経験や興味に関連付けて使ってみます。自分の趣味や家族について英文を作ったり、日常の出来事を英語日記に書いたりすると、文法を実用的なスキルとして身につけられます。

この3段階を繰り返すうちに、文法知識が確実に定着し、実際のコミュニケーションで使えるスキルとなります。

7-2. アプリと参考書を上手に使う

現代の英語学習では、従来の参考書と最新のアプリを組み合わせると、より効率的に勉強できます。

【学習ツールを使いこなすポイン

・スマホアプリを活用する:通勤時間や休憩時間を活用して、スマートフォンの英語学習アプリで文法クイズに取り組みます。アプリなら短時間で集中的に学習できるため、継続しやすく習慣化に効果的です。

・参考書と併用する:体系的な理解には文法書も不可欠です。自分のレベルに合う一冊を選び、手元に置いておきましょう。アプリで学んだ項目は、参考書で詳しく確認し、理解を深めます。

・学習記録の管理:アプリの学習履歴機能(または手書きの学習日記でも可)などを使い、進捗を可視化しましょう。「○○日連続学習」のように、毎日少しずつでも継続した証を残しておくと「この記録が途切れないように続けよう」というモチベーションになります。

具体的なアプリとしては、イーオンが提供している対話型学習アプリ「AI Speak Tutor 2」が挙げられます。自分が話した英語に対して、AIがより自然で文法的に正しい表現を提示してくれます。

詳しくは 「AI Speak Tutor 2(AIスピークチューター2)|対話型AI英会話アプリ」

のページにて、ご確認ください。

7-3. しっかり学ぶには英会話スクールがおすすめ

「試験や留学、転職のために英語の文法をしっかり学びたい」という目的がある場合、最もおすすめしたいのは英会話スクールに通う選択肢です。

経験豊富なプロの教師からの直接指導で、文法を生きた英語力として習得できます。

イーオンのレッスンは、文法や語彙、表現について学ぶ「Learning(概念学習)」と、学んだ知識を実践する「Acquisition(体験学習)」の2本柱の学習法で、しっかり文法知識が身につくのが特徴です。

独学では得られない専門的な指導と実践的な環境で、文法をスピーディーかつ確実に身につけたい方は、まずは無料体験レッスンをお申し込みください。

8. まとめ

本記事では「英語文法」をテーマに、以下の内容を解説しました。

・英語文法の基本構造と5つの文型

・動詞の基本と文の作り方(肯定文・否定文・疑問文・命令文・受動態)

・英語の品詞と正しい語順の法則

・「いつ」の出来事なのかを表す時制の基本パターン

・助動詞で表現の幅を広げる方法

・不定詞・動名詞・分詞の使い方

・効率的な英語文法の覚え方

英語の文法が苦手だという声はよく聞きますが、一方で、少しずつわかり始めると、おもしろくなってきたという方も多いのです。どうぞ苦手意識を持たずに、日本語とは異なる秩序を持つ英語という言語に興味を持ちながら、文法を学んでみませんか。

そのきっかけとして、本記事がお役に立てれば幸いです。

個別無料体験レッスン&説明会はこちら

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)