-

英語上達への近道

「英語の文法って覚えることが多すぎて、何から手をつけていいかわからない」

「テスト対策で文法を勉強しているけど、問題が解けない」

このような方にまずおすすめしたいのは、英語文法のルールの全体像を、ざっくりと大まかに捉えることです。

文法でつまずいている方の多くは、細かなルールや決まりにとらわれてしまい、ますます混乱してしまう傾向があります。

そこで本記事では、英語の文法ルールの全体像を簡単に捉えられるように構成しました。

【この記事を読むと得られるメリット】

・英語文法の基本的なルールがわかる

・初心者向けの易しい解説だから最後までスムーズに読める

・基礎から応用まで段階的に知識を深められる

ルールがわかれば、英語はもっと簡単に上達できます。効率的に英語力を高めるために、本記事をお役立てください。

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)

目次

1. 英語文法ルールの基礎知識【最初に知っておくべきこと】

具体的なルールの解説に入る前に、押さえておきたいポイントを2つ、お伝えします。

1. 英語文法ルールの特徴:日本語との決定的な違いとは?

2. 文法ルールの土台が英語力を伸ばしてくれる

1-1. 英語文法ルールの特徴:日本語との決定的な違いとは?

英語の文法で混乱してしまう方の多くは、「日本語の感覚のまま、英語の文法を理解しようとしている」という特徴があります。

しかし、英語は、日本語とは大きく異なる言語です。「英語と日本語は根本的に違う」としっかり認識しておくことが、英語の文法をマスターするために役立ちます。

【英語が日本語と異なる代表例】

・語順が厳格に決まっている:英語では「主語→動詞→目的語」のように語順が厳格に決まっており、語順が意味を決定します。日本語のように助詞(てにをは)で文の要素を示すシステムがないので、単語の配置が非常に重要です。

・冠詞が存在している:「a」「an」「the」といった冠詞は、日本語に存在しない概念です。名詞が特定のものか・不特定のものかを示すこの要素は、英語を正確に使いこなすために必須の知識となります。

・動詞の活用の仕方が違う:英語の動詞は時制や人称によって形が変化します。たとえば、三人称単数の現在形では語尾に「s」が付く、というルールは、日本語の感覚からすれば理解しがたいものです。

加えて、「英語は、結論を先に述べる言語構造を持っている」という点も、意識しておくとよいでしょう。結論を先に述べるために、主語と動詞が文の前半に配置されます。

この特徴を理解しておくと、のちに英語の思考パターンに沿って英語を話したり聞いたりしやすくなります。

1-2. 文法ルールの土台が英語力を伸ばしてくれる

近年では、「丸暗記する勉強法は効果がない、実際に英語を使うことが大事」という考え方も一般的になりました。

これは非常に良いことではあるのですが、

「では、文法ルールは学ばなくていい?」

という質問には、残念ながらYESとはいえません。

英会話を練習するにせよ、文法ルールの基礎知識がある人のほうが、圧倒的に早く上達します。

文法は、英語という言語を支える土台のような存在だからです。

文法が苦手だという方も、「できるだけ英語をラクに習得するために、最初に少し文法をがんばる」というスタンスで取り組んでみてください。本記事がそのお手伝いをします。

2. 英語の5つの文型【英文の基本構造をマスター】

さて、ここからは具体的な英語の文法ルールの解説に移っていきましょう。

英語の文は、基本的に5つのパターン(文型)に分類されます。この文型を理解すれば、複雑に見える英文も、基本構造に分解して理解できるようになります。

以下でそれぞれ見ていきましょう。

1. 第1文型(SV)「主語+動詞」

2. 第2文型(SVC)「主語+動詞+補語」

3. 第3文型(SVO)「主語+動詞+目的語」

4. 第4文型(SVOO)「主語+動詞+間接目的語+直接目的語」

5. 第5文型(SVOC)「主語+動詞+目的語+補語」

2-1. 第1文型(SV)「主語+動詞」

第1文型は、主語と動詞(目的語を必要としない自動詞)のみで構成される、最もシンプルな文構造です。

【第1文型の特徴】

・基本構造:「主語(S)+自動詞(V)」の組み合わせで、「〜が〜する」という意味を表現します。たとえば「I run.」(私は走る)や「The sun rises.」(太陽が昇る)のように、動作や現象を単純に述べる際に使います。

・自動詞の特徴:第1文型で使われる動詞は自動詞で、直後に目的語(動詞の動作を受ける対象)を取りません。「go」「come」「sleep」「laugh」「arrive」「exist」などが代表的な例です。

・修飾語の追加:基本のSV構造には、副詞や前置詞句(前置詞と名詞の組み合わせ)を加えることができます。「I run in the park every morning.」(私は毎朝公園で走ります)のように、場所や時間などの情報を付け足しできます。

2-2. 第2文型(SVC)「主語+動詞+補語」

第2文型は、主語の状態や性質を説明する文構造です。動詞の後に補語(主語や目的語を説明・補足する語)が続き、主語と補語がイコール関係になる特徴があります。

【第2文型の特徴】

・基本構造:「主語(S)+動詞(V)+補語(C)」で構成され、補語は主語の状態や性質を説明します。「She is a teacher.」(彼女は教師です)のように、S=Cの関係が成り立つのが特徴です。

・使用される動詞:頻出はbe動詞(am・is・are・was・were)ですが、ほかにも「become」「seem」「look」「sound」「feel」「taste」「smell」などの感覚動詞や状態変化を表す動詞が使われます。これらの動詞は連結動詞と呼ばれ、主語と補語をつなぐ役割をします。

・補語の種類:補語には名詞(例:She is a doctor.)、形容詞(例:The flower smells sweet.)のほか、前置詞句(例:He is in trouble.)も使われます。

2-3. 第3文型(SVO)「主語+動詞+目的語」

第3文型は、主語が目的語に対して何らかの動作を行う構造で、他動詞(目的語を必要とする動詞)が使用されます。

【第3文型の特徴】

・基本構造:「主語(S)+他動詞(V)+目的語(O)」で構成され、「〜が〜を〜する」という意味を表現します。「I read books.」(私は本を読む)のように、動作の対象(この例では books)が明確に示されるのが特徴です。

・他動詞の特徴:第3文型で使用される動詞は他動詞で、基本的に目的語を必要とします。「have」「make」「buy」「see」「know」「understand」「love」「eat」などが代表例です。

・目的語の種類:目的語には、名詞・代名詞( me, you, him herなどの語)・動名詞(動詞に-ingをつけて名詞化した語)・不定詞(to + 動詞の原形)・名詞節(名詞のはたらきをする文の一部)などが使用されます。

2-4. 第4文型(SVOO)「主語+動詞+間接目的語+直接目的語」

第4文型は、授受(あげたり・もらったりする)の関係を表現する文型で、2つの目的語を持つ構造です。間接目的語(人)と直接目的語(物)の順序に注意が必要です。

【第4文型の特徴】

・基本構造:「主語(S)+動詞(V)+間接目的語(人)+直接目的語(物)」で構成されます。「I gave him a book.」(私は彼に本をあげました)のように、「誰に・何を」という授受の関係を表現します。

・使用される動詞:「give」「send」「tell」「teach」「show」「buy」「lend」「offer」などの授受を表す動詞が使われます。これらの動詞は「人に物を与える」「人に情報を伝える」のように2つの目的語を取る特徴があります。

・第3文型への書き換え:第4文型は「主語+動詞+物+前置詞( to や for など)+人」の形で第3文型に書き換えできます。たとえば「I gave him a book.」は「I gave a book to him.」と表現できます。

2-5. 第5文型(SVOC)「主語+動詞+目的語+補語」

第5文型は、目的語の状態変化や属性を表現する文型です。目的語と補語の間に、イコール関係が成り立つのが特徴です。

【第5文型の特徴】

・基本構造:「主語(S)+動詞(V)+目的語(O)+補語(C)」で構成され、O=Cの関係が成り立ちます。「The sun makes the room bright.」(太陽が部屋を明るくします)のように、目的語の変化や状態を補語で説明します。

・使用される動詞:「make」「keep」「find」「call」「consider」「leave」「paint」「elect」などの動詞が使用されます。これらの動詞は目的語に何らかの変化をもたらしたり、目的語の状態を維持したりする意味を持ちます。

・補語の種類:補語には名詞(例:They named the baby John.)、形容詞(例:The news made me happy.)、現在分詞(例:I saw him running.)、過去分詞(例:I keep the window closed.)などが使用されます。

以上が基本的な文型となります。文中に登場している動名詞や分詞、不定詞などは、まだわからなくてもご安心ください。後ほど解説します。

ここでは、「5つの文の型(構造)」に着目して、大きなルールとして覚えましょう。

3. be動詞と一般動詞【英語の動詞の基本ルール】

文型の次に押さえたいのが、「動詞」に関するルールです。

英語の動詞は「be動詞」と「一般動詞」の2つに大きく分けられます。動詞の使い方と、否定文・疑問文・受動態の作り方を見ていきましょう。

1. be動詞の基本的な使い方

2. 一般動詞の基本的な使い方

3. 否定文・疑問文の作り方

4. 受動態の作り方

3-1. be動詞の基本的な使い方

「be動詞」は、主語の状態や存在を表す特殊な動詞です。「である・だ・いる・ある」という意味を持ち、主語と補語をイコールで結ぶはたらきをします。主語の人称と数、時制によって形が変わります。

【am・is・areの基本的な使い方】

・am:主語が「I」(私)の場合に使用します。「I am a student.」(私は学生です)のように、自分自身の状態や職業を表現するときに使います。過去形は「was」です。

・is:主語が「he」「she」「it」などや単数の名詞の三人称の場合に使います。「She is kind.」(彼女は親切です)や「It is cold.」(寒いです)のように、人や物の性質・状態を説明します。過去形は「was」です。

・are:主語が「you」「we」「they」などや複数の名詞の場合に使います。「You are my friend.」(あなたは私の友達です)や「They are teachers.」(彼らは教師です)のように、相手(あなた)や複数の人や物について述べる際に用いられます。過去形は「were」です。

3-2. 一般動詞の基本的な使い方

次に、「一般動詞」は、be動詞以外のすべての動詞のことで、動作や状態を表現します。「三単現のs」や、規則動詞と不規則動詞で異なる活用パターンについて、覚えましょう。

【一般動詞の特徴と活用】

・主語によって変わる現在形の活用(三単現のs):主語が三人称単数(he・she・itなどや単数の名詞)の場合には、動詞に《 -s 》または《 -es 》を付加します。「He plays tennis.」(彼はテニスをする)のように、主語によって動詞の形が変わります。

・規則動詞と不規則動詞で変わる過去形の活用:過去形にしたいときは、規則動詞は語尾に《 -ed 》を付加します(例:work→worked)。不規則動詞は個別の変化パターンを持ち、別途覚える必要があります(例:go→went、eat→ate、take→took、come→came、see→saw)。

3-3. 否定文・疑問文の作り方

「否定文」と「疑問文」の作り方は、be動詞と一般動詞で異なります。まずはbe動詞について確認しましょう。

【be動詞の否定文・疑問文】

・be動詞の否定文:be動詞の直後に「not」を置くと否定文になります。「She is a student.」→「She is not a student.」(彼女は学生ではありません)となります。短縮形「isn't」「aren't」「wasn't」「weren't」もよく使用されます。

・be動詞の疑問文:主語とbe動詞の語順を入れ替えると疑問文になります。「She is a student.」→「Is she a student?」(彼女は学生ですか)といった具合です。

次に、一般動詞の場合は、以下のとおりです。

【一般動詞の否定文・疑問文】

・一般動詞の否定文:主語の後に「do / does / did + not」を置き、一般動詞は原形にします。「I like music.」→「I do not like music.」(私は音楽が好きではない)となります。主語が三人称単数の場合は「does」を使い「She does not like music.」(彼女は音楽が好きではない)となります。過去形の場合には「did」を使います。短縮形「don't」「doesn't」「didn't」がよく使われます。

・一般動詞の疑問文:「do / does / did」を文頭に置き、一般動詞を原形にします。「You like music.」→「Do you like music?」(音楽は好きですか)となります。現在形で主語が三人称単数の場合は「does」を使用して、「She likes music.」→「Does she like music?」(彼女は音楽が好きですか)となります。

3-4. 受動態の作り方

受動態は「〜される」という受け身の意味を表現する文法構造です。be動詞と過去分詞を組み合わせて作成します。

「過去分詞」とは動詞の変化形のひとつで、規則動詞の場合は語尾に《 -ed 》を付けます。不規則動詞の場合は、それぞれ固有の形に変化します。

【受動態の基本構造と用法】

・基本構造:「be動詞+過去分詞」の形で受動態を作ります。「Tom uses this pen.」(トムがこのペンを使います)を受動態にすると、「This pen is used by Tom.」(このペンはトムによって使われます)となり、動作の受け手が主語になります。

・by の使用:動作の主体を明示したい場合は「by+行為者」を文末に付け足します。「The book was written by Shakespeare.」(その本はシェイクスピアによって書かれました)のように、動作を行った人や物を明確にできます。

・不規則動詞の例:「write→written」「make→made」「take→taken」「give→given」「see→seen」「know→known」などは不規則動詞の例です。これは別途暗記しましょう。

4. 時制の基本ルール【現在・過去・未来の正しい表現方法】

前述の動詞の解説では、過去形にも簡単に触れましたが、ここで「時制」の基本的なルールを整理しておきましょう。

時制とは、動作や状態が「いつ」起こるのかを示すルールです。

英語には基本的な3つの時制(現在・過去・未来)があります。さらに、それぞれに単純形・進行形・完了形など組み合わせるパターンもあります。

以下で詳しく見ていきましょう。

1. 現在形:習慣・事実・現在の状態を表現する

2. 過去形:過去の動作・状態を表現する

3. 未来表現:未来の予定や意図を表現する

4. 現在進行形と過去進行形:「〜している/していた」を表現する

5. 現在完了形:完了結果・経験・継続を表現する

4-1. 現在形:習慣・事実・現在の状態を表現する

「現在形」は、現在の習慣や一般的事実、不変の真理を表現する際に使います。瞬間的な動作ではなく、継続的または反復的な内容を表すのが特徴です。

【現在形の基本用法】

・習慣的な行為:日常的に繰り返される行動を表現するときに使います。「I wake up at six every morning.」(私は毎朝6時に起きます)のように、規則的に行われる活動を述べる場合に用います。

・現在の状態:現在継続している状態や性質を表現したいときに使います。「She lives in Tokyo.」(彼女は東京に住んでいます)のように、現時点での状況を示す際に使用されます。

・一般的な事実:普遍的な真理や事実を表現する際にも、現在形を使用します。「Water boils at 100 degrees Celsius.」(水は摂氏100度で沸騰する)のように、時間を超えて成り立つ事実を述べる場合です。

4-2. 過去形:過去の動作・状態を表現する

「過去形」は、過去のある時点で完了した動作や状態を表現します。

現在との直接的な関連がない、完結した過去の出来事を述べる際に使用されます(現在と直接関係する場合は、後述する現在完了形を使います)。

【過去形の特徴と用法】

・完了した過去の動作:過去の特定の時点で起こり、すでに終了した動作を表現します。「I visited Paris last year.」(私は昨年パリを訪れました)のように、明確な過去の時点を示す表現(この例文では「last year」)と組み合わせて使うことが多くあります。

・過去の状態:過去の一定期間続いていた状態を表現します。「He was a teacher for ten years.」(彼は10年間教師でした)のように、過去の継続的な状況を述べる際に使います。

・規則動詞と不規則動詞の活用:規則動詞は語尾に《 -ed 》を付加(例:walk→walked)すると過去形になります。不規則動詞は独自の変化をします(例:see→saw、go→went)。不規則動詞の活用は個別に暗記する必要があります。

4-3. 未来表現:未来の予定や意図を表現する

次に、未来を表す表現ですが、英語の未来表現には複数の方法があります。それぞれ異なるニュアンスがあるので、ここで使い分けを整理しておきましょう。

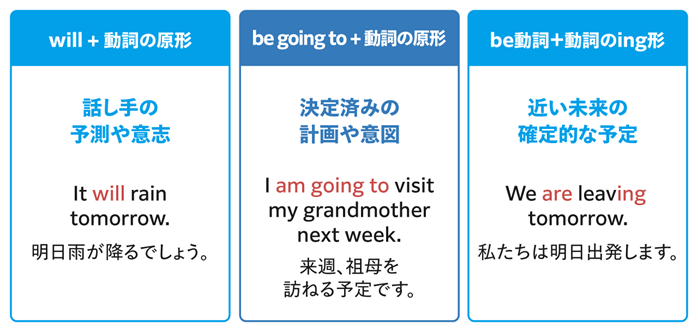

【未来表現の種類と使い分け】

・will+動詞の原形:話し手の予測や意志を表現する際に使用します。「It will rain tomorrow.」(明日雨が降るでしょう)のように未来を予測するほか、「I will help you.」(お手伝いします)のように、その場での決定や約束を表現する場合にも使います。

・be going to+動詞の原形:すでに決定している計画や意図を表現します。「I am going to visit my grandmother next week.」(来週、祖母を訪ねる予定です)のように、事前に計画された未来の行動を述べる際に使います。

・現在進行形による未来:近い未来の確定的な予定を表現します。「We are leaving tomorrow.」(私たちは明日出発します)のように、すでにスケジュールが決まっている近い未来の出来事を表現する際に使います。

上記の3番目に出てきた「現在進行形」の通常の用法については、次に解説します。

4-4. 現在進行形と過去進行形:「〜している/していた」を表現する

「進行形」は、動作が進行中の状態を表現する時制です。現在進行形と過去進行形の2つの種類があります。

【進行形の構造と用法】

・現在進行形「be動詞+動詞のing形」:現在進行中の動作を表現します。「I am reading a book now.」(私は今、本を読んでいます)のように、話している瞬間に行われている行為を示します。

・過去進行形「was/were+動詞のing形」:過去の特定時点で進行していた動作を表現します。「She was cooking when I arrived.」(私が到着したとき、彼女は料理をしていました)のように、過去の状況を描写する際に使用されます。

・進行形にできない動詞:状態動詞(know、love、belongなど)は、通常は進行形にしません。これらの動詞はもともと継続的な状態を表すため、進行形の概念と相容れないからです。ただし、一部の動詞は文脈により進行形が可能な場合があります。たとえば「think」は「I think so.」(そう思う)では状態動詞ですが、「I'm thinking about it.」(それについて考えている)では動作動詞として進行形で使用できます。

4-5. 現在完了形:完了結果・経験・継続を表現する

「現在完了形」は、過去と現在をつなぐ時制で、過去に起こった出来事が現在に影響を与えている状況を表現します。

「have/has+過去分詞(規則動詞は-ed、不規則動詞は個別の形)」の形で作り、完了・結果、経験、継続の3つの用法があります。

【現在完了形の3つの用法】

・完了・結果:過去に始まった動作が現在完了し、その結果が現在も続いている状況を表現します。「I have finished my homework.」(私は宿題を終えました〈現在も終わっている状態〉)のように、現在の状況に影響を与える過去の完了を示します。just、already、yet などと一緒によく使います。

・経験:過去から現在までの間に経験した出来事を表現します。「I have visited Hawaii twice.」(私はハワイを2回訪れたことがあります)のように、人生における経験として過去の出来事を述べる際に使います。ever、never、before などが一緒に使われることの多い単語です。

・継続:過去から現在まで継続している状態や動作を表現します。「I have studied English for three years.」(私は3年間英語を勉強しています)のように、for や since と組み合わせて期間や起点を示すことが多い使い方です。

5. 品詞のルール【文を構成する主要な品詞の使い方】

続いて、さまざまな品詞に関するルールをまとめて見ていきましょう。

品詞とは、単語をそのはたらきや性質によって分類したグループのことです。「名詞」「形容詞」など、さまざまな種類があります。ここでは、以下の品詞について解説します。

1. 名詞と代名詞:可算名詞・不可算名詞と人称代名詞

2. 冠詞:a・an・theの使い分けと省略のパターン

3. 形容詞:名詞を修飾する2つの用法と位置

4. 副詞:動詞・形容詞・副詞を修飾する配置パターン

5. 前置詞:主要な前置詞の使い分けルール

5-1. 名詞と代名詞:可算名詞・不可算名詞と人称代名詞

まず、名詞と代名詞について確認しましょう。

まず、「名詞」は、人・物・場所・事柄・状態・概念などの名称を表す語です。英語では、 “数の概念” が重要な要素となります。

【名詞の分類と特徴】

・可算名詞:個数で数えられる名詞(例:book・apple・student・carなど)で、単数・複数の区別があります。単数形には冠詞(後述)が必要で、複数形では語尾に《 -s 》や《 -es 》を付加し、「a book」(1冊の本)「two books」(2冊の本)のように表現します。

・不可算名詞:物質・概念・抽象的な事柄を表す名詞(例:water・information・music・adviceなど)は、基本的に複数形を持ちません。数量を表現したいときには「a piece of」「a cup of」などの単位を使用し、「a piece of advice」(1つの助言)のように表現します。

・所有格名詞:名詞の所有関係を示す形で、単数名詞には《 's 》を付け、複数名詞の場合は《 s' 》を使用します。「Tom's book」(トムの本)「students' desks」(学生たちの机)のように所有者と所有物の関係を明確にするために使います。

次に、「代名詞」は、名詞の代わりをする語です。文中に同じ語が繰り返し出てくるのを避けて、文章を自然にするために使います。英語では格変化(語の形が文中での役割に応じて変わる現象)が重要な特徴です。

【代名詞の格変化と用法】

・主格代名詞:文の主語として使用される形(I・you・he・she・it・we・they)で、動詞の前に置かれます。「She studies English.」(彼女は英語を勉強します)のように、動作の主体を表現します。

・目的格代名詞:文の目的語や前置詞の後に使用される形(me・you・him・her・it・us・them)です。「He loves her.」(彼は彼女を愛しています)や「between you and me」(あなたと私の間で)のように、目的語や前置詞の対象を示します。

・所有格代名詞:所有関係を示す形で、形容詞的用法(my・your・his・her・its・our・their)と名詞的用法(mine・yours・his・hers・ours・theirs)があります。「This is my pen.」(これは私のペンです)や「This pen is mine.」(このペンは私のものです)のように使い分けます。

5-2. 冠詞:a・an・theの使い分けと省略のパターン

「冠詞」は “a・an・the” のことです。日本語にない概念ですが、名詞の直前に配置します。

【冠詞の基本ルールと用法】

・不定冠詞 a/an の用法:単数可算名詞の前に置き、「あるひとつの」という不特定の意味を表します。発音が子音で始まる語には「a」(例:a book)、母音で始まる語には「an」(例:an apple)を使用します。

・定冠詞 the の用法:特定の名詞を指す際に使用し、「その」という限定的な意味を表します。すでに話の中で言及された事物や文脈上明らかな事物、世界にひとつしかない事物(the sun、the moonなど)に使用されます。

・無冠詞のパターン:名詞が一般的な概念として使われる場合などは、冠詞を省略することがあります。たとえば「I like music.」(私は音楽が好きです)のように、個別の事物ではなく概念として名詞を使う際は無冠詞となります。

5-3. 形容詞:名詞を修飾する2つの用法と位置

「形容詞」は名詞の性質や状態を修飾する語です。beautiful(美しい)、large(大きい)、difficult(難しい)などが該当し、英語では形容詞の位置や用法に特定のルールがあります。

【形容詞の用法と位置】

・限定用法:形容詞が「名詞の直前」に置かれて直接修飾する用法です。「a beautiful flower」(美しい花)のように、名詞の性質を示します。

・叙述用法:形容詞が「補語(C)」として主語や目的語の性質を説明する用法です。「The flower is beautiful.」(その花は美しい)のように、be動詞の後に置かれ、主語の状態を表現します。また「She looks happy.」(彼女は幸せそうに見える)のように、look・seem・feelなどの感覚動詞の後でも使用されます。

・複数の形容詞が並ぶ場合:順序の覚え方として「OSASCOMP」があります。Opinion(意見)→ Size(大きさ)→ Age(新旧)→ Shape(形)→ color(色)→ Origin(出所・国籍)→ Material(材質)→ Purpose(用途)です。たとえば 「a nice small old round blue American plastic toy car」 のように並べます。ただし、実際には3語以上の形容詞を続けて使うことは滅多にありません。

5-4. 副詞:動詞・形容詞・副詞を修飾する配置パターン

前述の形容詞は名詞を修飾する品詞でしたが、「副詞」は、動詞・形容詞・ほかの副詞・文全体を修飾するものです。たとえば、very(とても)、always(いつも)、so(とても/だから)、almost(ほとんど)などが副詞にあたります。

副詞には、典型的な配置パターンがあります。

【副詞の種類と配置ルール】

・様態の副詞:動作の様子を表す副詞(slowly、carefully、wellなど)は、動詞の後や文末に置きます。「He drives carefully.」(彼は注意深く運転します)、「She answered the question correctly.」(彼女は質問に正しく答えました)のように、動作の様子を後ろから修飾します。

・頻度の副詞:頻度を表す副詞(always、often、neverなど)は、一般動詞の前、be動詞の後に置きます。「I always get up early.」(私はいつも早起きします)、「She is always kind.」(彼女はいつも親切です)のように、動作の頻度を示します。

・程度の副詞:程度を表す副詞(very、quite、rather、tooなど)は、修飾する形容詞や副詞の直前に置きます。「The movie was very interesting.」(その映画はとても面白かった)のように、程度を強調します。

なお、副詞は文頭に置いて、その意味を強調したり話の展開を示したりすることもあります(例:Sometimes it rains./Now, let's start.)。

5-5. 前置詞:主要な前置詞の使い分けルール

「前置詞」は、名詞や代名詞の前に置かれる語です。時間・場所・方法などの関係を表現します。日本語の助詞とは異なる概念のため、英語特有のルールとして理解しましょう。

【時間を表す前置詞】

・at:時刻や時点を表します。ピンポイントの時間を指定する際に使用します(例:at 7 o'clock、at noon、at night)。

・on:日付や曜日を表します。特定の日を表現する際に使用します(例:on Monday、on June 15th、on Christmas Day)。

・in:月・年・季節を表します。ある程度の幅を持った時間を表現します(例:in July、in 2025、in summer)。

・for:期間の長さを表します。どのくらいの時間継続するかを示します(例:for two hours、for a week)。

・since:起点を表します。いつから始まったかを示します(例:since yesterday、since 2020)。

・until:終点を表します。いつまで継続するかを示します(例:until 5 o'clock、until Friday)。

【場所・位置を表す前置詞】

・at<:地点や建物を表します。具体的な場所を指定します(例:at school、at the station、at home)。

・on<:表面や線上を表します。何かの表面に接している状態を示します(例:on the table、on the wall、on the street)。

・in<:内部や範囲を表します。何かの内部や範囲内にある状態を示します(例:in the room、in Tokyo、in the box)。

・to<:方向や目的地を表します。移動の方向や到着点を示します(例:go to school、come to Japan)。

・from<:起点や出発点を表します。出発点や範囲の始まりを示します(例:from Tokyo、from 9 to 5)。

・for<:目的地や方向を表します。向かう先や目標を示します(例:leave for Paris、start for the station)。

【その他の重要な前置詞】

・with:手段・道具・同伴を表します。何を使って・誰と一緒にを表現します(例:write with a pen、go with friends)。

・by:手段・方法・期限・作者を表します。使われる場面によって多様な意味を持ちます(例:go by train、by tomorrow、written by Shakespeare)。

・of:所属・材質・内容を表します。所有や構成要素を表現します(例:a member of the team、a cup of coffee)。

・about:話題・およその数量を表します。内容や概算を示します(例:talk about music、about 100 people)。

・between:2つの間を表します。2つのものの間の位置や関係を表現します(例:between Tokyo and Osaka)。

6. 英会話に役立つ応用文法【表現力を広げる重要な文法ルール】

ここまでに解説したルールを使えば、基本的な文章の多くを表現できます。

以下では、より表現力豊かな英語を目指すための応用的なルールについて見ていきましょう。

1. 助動詞:can・will・may・must・shouldなど

2. 疑問詞:5W2H

3. 不定詞:to+動詞の原形

4. 動名詞:動詞のing形

5. 比較表現:比較級・最上級・同等比較

6. 接続詞:and・but・becauseなど

6-1. 助動詞:can・will・may・must・shouldなど

「助動詞」は、動詞だけでは表現できない話し手のニュアンス(可能性・義務・許可など)を付け加える語です。動詞の前に置いて使います。

【基本的な助動詞の分類と用法】

・can:能力・可能性・許可を表します。「I can swim.」(私は泳ぐことができます)は能力、「It can happen.」(それは起こり得ます)は可能性、「You can go.」(あなたは行ってよいです)は許可を示します。

・will:未来・意志・習慣を表します。「It will rain.」(雨が降るでしょう)は未来予測、「I will help you.」(私はあなたを手伝います)は意志、「He will read books.」(彼はよく本を読みます)は習慣を示します。

・must:義務・強い推量を表します。「You must study.」(あなたは勉強しなければなりません)は義務、「He must be tired.」(彼は疲れているに違いありません)は強い推量を示します。

・should:助言や must よりも軽い義務を表します。「I should study harder.」(私はもっと一生懸命に勉強すべきです)のように自分への義務を表したり、「You should rest.」(あなたは休むべきです)のように相手への提案や適切な行動の推奨にも使います。

・may:許可・可能性を表します。「You may leave.」(あなたは退出してよいです)は許可、「It may rain.」(雨が降るかもしれません)は可能性を示します。

また、助動詞は、丁寧さや相手の配慮を示す疑問文としても使われます。

【よく使われる助動詞の疑問文】

・Can you〜:丁寧な依頼を表現する際に使用します。「Can you help me?」(手伝ってもらえますか)「Can you pass the salt?」(塩を取ってもらえますか)のように、相手に何かをお願いする場面で頻繁に使われます。

・Will you〜:相手の意志や協力を確認する際に使用します。「Will you wait for me?」(私を待ってくれますか)「Will you join us?」(私たちと一緒に参加しますか)のように、相手の意向を尋ねる表現です。

・May I〜:非常に丁寧な許可を求める際に使用します。「May I come in?」(入ってもよろしいですか)「May I ask your name?」(お名前をお聞きしてもよろしいですか)のように、フォーマルな場面で使われる敬語的な表現です。

6-2. 疑問詞:5W2H

疑問詞は、Yes / No では答えられない、詳しい情報を尋ねるときに使う語で、5W2H(Who・What・When・Where・Why・How・How much/many)として整理できます。

【5W2Hの分類と用法】

・Who:人物を尋ねる疑問詞です。「誰が」「誰を」「誰に」を表現します。「Who is that man?」(あの男性は誰ですか)「Who did you meet?」(誰に会いましたか)のように、人に関する情報を求める際に使用します。

・What:物事・内容を尋ねる疑問詞です。「何が」「何を」「何の」を表現します。「What is this?」(これは何ですか)「What do you want?」(何が欲しいですか)のように、物や行為に関する情報を求める際に使用します。

・When:時間を尋ねる疑問詞です。「いつ」を表現します。「When did you arrive?」(いつ到着しましたか)「When will the meeting start?」(会議はいつ始まりますか)のように、時間に関する情報を求める際に使用します。

・Where:場所を尋ねる疑問詞です。「どこで」「どこに」「どこから」を表現します。「Where do you live?」(どこに住んでいますか)「Where is the station?」(駅はどこですか)のように、場所に関する情報を求める際に使用します。

・Why:理由を尋ねる疑問詞です。「なぜ」「どうして」を表現します。「Why are you late?」(なぜ遅れたのですか)「Why did you choose this?」(なぜこれを選んだのですか)のように、原因や理由を求める際に使用します。

・How:方法・状態・程度を尋ねる疑問詞です。「どのように」「どんな様子」を表現します。「How do you go to school?」(あなたはどうやって学校に行きますか)「How was your trip?」(旅行はどうでしたか)のように、やり方や様子を尋ねる際に使用します。

・How much/many:数量を尋ねる疑問詞で、「どのくらい」「いくつ」を表現します。「How much is this?」(これはいくらですか)「How many books do you have?」(本を何冊持っていますか)のように、数量や価格を求める際に使用します。

6-3. 不定詞:to+動詞の原形

「不定詞」は、「to+動詞の原形」の形で、名詞・形容詞・副詞のようなはたらきをします。

【不定詞の3つの用法】

・名詞的用法:主語・目的語・補語として機能します。「To learn English is important.」(英語を学ぶことは重要です)のように主語になったり、「I want to travel.」(私は旅行をしたいです)のように目的語になったりします。

・形容詞的用法:名詞を後ろから修飾します。「I have something to tell you.」(私はあなたに話すことがあります)のように、前の名詞に対する説明や目的を表現します。

・副詞的用法:目的・原因・結果などを表現します。「I went to the store to buy milk.」(牛乳を買うために店に行きました)のように目的を表したり、「I'm glad to see you.」(お会いできてうれしいです)のように原因を表したりします。

6-4. 動名詞:動詞のing形

「動名詞」は、動詞に ing を付けて名詞として使用するものです。前述の不定詞と機能が似ていますが、使用できる文脈や動詞に違いがあります。

【動名詞の特徴と使い方】

・名詞としての機能:主語・目的語・補語として機能します。「Reading is fun.」(読書は楽しいです)のように主語になったり、「I enjoy reading books.」(私は読書を楽しみます)のように目的語になったりします。

・前置詞の目的語:前置詞の後には、動名詞を使用します。「I'm interested in studying English.」(私は英語の勉強に興味があります)のように、前置詞 in の後には動名詞 studying が続きます。前置詞の後に不定詞は使用できないため、注意が必要です。

・動名詞を取る動詞:enjoy・finish・mind・avoidなどの動詞は、目的語として不定詞は使えず、動名詞のみを取ります。「I finished doing homework.」(私は宿題を終えました)のようになります。

6-5. 比較表現:比較級・最上級・同等比較

「比較表現」は、物事の程度や量を比較するときに使います。

【比較表現の基本パターン】

・比較級:短い形容詞・副詞は語尾に《 -er 》を付け(例:tall→taller)、長い語は《 more 》を前に置きます(例:beautiful→more beautiful)。「She is taller than her mother.」(彼女は彼女の母より背が高い)のように、than と組み合わせて使用します。

・最上級:短い語は《 -est 》を付け(例:tall→tallest)、長い語は《 most 》を使用します(例:beautiful→most beautiful)。「This is the most interesting book.」(これは最も面白い本です)のように、基本的に「the」と組み合わせて使います。

・同等比較:《 as+原級+as 》の形で同程度であることを表現します。「He is as smart as Tom.」(彼はトムと同じくらい賢い)のように、2つの対象が同程度であることを示します。否定形《 not as+原級+as 》で劣等を表現することもできます。

6-6. 接続詞:and・but・becauseなど

「接続詞」は、語と語や文と文をつなぐ働きをする語です。論理的でわかりやすい文章を作るために使います。

【等位接続詞:対等な関係を結ぶ接続詞】

・and:追加・列挙を表します。「I like music and movies.」(私は音楽と映画が好きです)のように、同じ種類の要素を並列で結びます。文と文を結ぶ場合は「I studied hard, and I passed the exam.」(私は一生懸命に勉強し、そして試験に合格しました)のように使います。

・but:対立・逆接を表します。「I wanted to go out, but it was raining.」(私は外出したかったのですが、雨が降っていました)のように、前の文と反対の内容や予想と異なる結果を示します。

・or:選択・代案を表します。「Would you like tea or coffee?」(紅茶かコーヒーはいかがですか)のように、複数の選択肢からひとつを選ぶ場面で使用します。

・so:結果・結論を表します。「I was tired, so I went to bed early.」(私は疲れていたので、早く寝ました)のように、前の文の内容から生じる自然な結果を示します。

【従属接続詞:主節に従属する節を導く接続詞】

・because:理由・原因を表します。「I stayed home because it was raining.」(雨が降っていたので、私は家にいました)のように、主節(文の中心となる部分)の内容が起こった理由を説明します。

・if:条件を表します。「If it rains tomorrow, I will stay home.」(もし明日雨が降ったら、私は家にいるつもりです)のように、仮定的な状況とその結果を表現します。

・when:時を表します。「When I was young, I lived in Tokyo.」(私が若かったとき、私は東京に住んでいました)のように、時間的な関係を示します。

・although:譲歩を表します。「Although it was expensive, I bought it.」(それは高かったけれども、私はそれを買いました)のように、困難や障害があっても結果が変わらないことを示します。

・while:時間の継続・対比を表します。「While I was studying, my father was watching TV.」(私が勉強している間、私の父はテレビを見ていました)のように、同時進行や対比関係を表現します。

7. 初心者が効率よく英語の文法ルールを習得する方法

最後に、どうすれば効率的に英語の文法ルールを覚えられるのか、そのコツをお伝えします。

1. 中学英文法から始める

2. 暗記より理解を重視して定着させる

3. 学んだ文法の例文から英作文をしてみる

4. 英会話スクールでプロの指導を受ける

7-1. 中学英文法から始める

「英語文法をどこから始めればいい?」と迷ったら、中学レベルの基礎項目から段階的に進めることが最も効率的です。

基礎を飛ばして高度な文法に取り組んでも、理解が浅く応用が利かないからです。

近年では「中学英語を学び直す」というコンセプトの参考書も多く出版されています。自分に合う教材を探してみましょう。

詳しくは「中学英語やり直し」の効果が倍増する5つのステップと実践アドバイス」

の記事も参考にしてみてください。

7-2. 暗記より理解を重視して定着させる

英語の文法を学ぶときには、「暗記する」のはやめましょう。暗記するよりも、「わかった!」と思えるまで “理解” することのほうが、はるかに重要です。

ルールの根拠や規則性が理解できてくると、それをほかの似た文法項目を関連づけて、どんどん効率的に吸収できるようになります。

また、例外的な用法も、パターンを見つければ体系的に整理できます。

本記事ではたくさんの文法項目をご紹介しましたが、ほかの例文を検索したり、手元の参考書で同じ項目を調べたりして、「なるほど、そういうことか」と腑に落ちるまでじっくり取り組むことを意識してみてください。

一度腑に落ちればもう忘れませんので、暗記するよりも効率的です。

7-3. 学んだ文法の例文から英作文をしてみる

学んだ文法を実際に使えるようにするために、英作文は非常に効果的な練習法です。

インプットだけでは「わかっていても、いざというときに使えない」という状態に陥りやすくなります。自分で文を組み立てる練習をたくさんして、学んだ文法を自分のものとしていきましょう。

毎日、英語で日記を書くのもおすすめです。自分が好きなアニメやアイドル、趣味やスポーツなど、興味関心を持てる内容なら、楽しく毎日続けられます。

7-4. 英会話スクールでプロの指導を受ける

入試や留学、就職・昇進・転職などのために、英語力をしっかり鍛えたい方は、独学に限界を感じることも多いでしょう。

できるだけ早めに、英会話スクールでプロの指導を受けることをおすすめします。

経験豊富なプロの教師なら、自分では気づきにくい文法上の問題点を、的確に指摘してくれます。自然な英語表現や微妙なニュアンスについても、実践的な指導を受けられます。

イーオンのレッスンは、文法や語彙、表現について学ぶ「Learning(概念学習)」と、学んだ知識を実践する「Acquisition(体験学習)」の2本柱の学習法で、しっかり文法知識が身につくのが特徴です。

独学では得られない専門的な指導と実践的な環境で、文法をスピーディーかつ確実に身につけたい方は、まずは無料体験レッスンをお申し込みください。

8. まとめ

本記事では「英語文法のルール」をテーマに解説しました。

・英語の5つの文型【すべての英文の基本構造をマスター】

・be動詞と一般動詞【英語の動詞の基本ルール】

・時制の基本ルール【現在・過去・未来の正しい表現方法】

・品詞のルール【文を構成する主要な品詞の使い方】

・英会話に役立つ応用文法【表現力を広げる重要な文法ルール】

英語は、ルールがわかれば勉強するのも苦痛ではなくなり、楽しみながらできるようになります。本記事を足がかりにルールを学び、英語力のステップアップに役立てていただければ幸いです。

個別無料体験レッスン&説明会はこちら

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)