-

試験対策/資格取得

「英検®準1級ってどのくらい難しいの?」

「2級までは順調だったけど、準1級は勉強してみたら難しい!どうすればいいの?」

そんな疑問や不安を感じてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

英検®準1級は、語彙やテーマが「大学中級レベル」まで難しくなることもあり、4技能(リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング)すべてにおいて、2級より一段階レベルが上がります。

しかしながら、英検®準1級の試験を突破するコツを理解して、ポイントを押さえた対策をすれば、誰でも合格を目指せる試験でもあります。

この記事では、英検®準1級がなぜ難しく感じるのかを丁寧に解説したうえで、

-

今の自分に合った対策は何か

-

最短で合格するにはどうすればいいのか

を、実例や学習法とともに紹介していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、ポイントを押さえた最短合格を目指してみてください。

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)

目次

1. 英検®準1級はどれくらい難しい?難易度を詳しく解説

まずは、英検®準1級はどのくらい難しいのかをイメージしたい方に向けて、大学レベルやTOEIC®スコア換算、語彙数などでわかりやすく難易度について解説していきます。

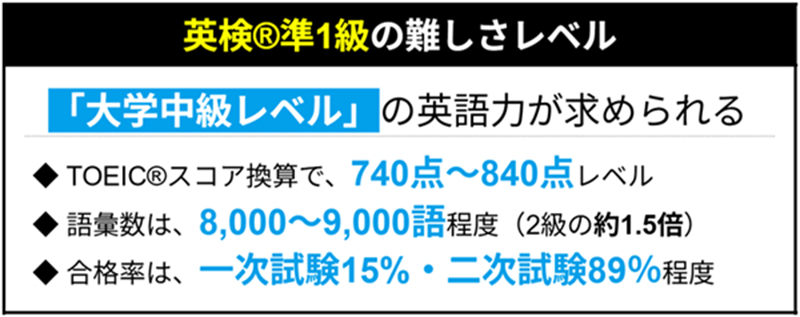

1-1. 英検®準1級は「大学中級レベル」の英語力が求められる

英検®準1級は、日本の学年レベルでいうと「大学中級レベル」の英語力が求められる試験となります。

英検®の公式サイトでは、英検®1級から5級までのそれぞれの級がどのくらいの難しさなのかを定義して公開しています。

これによると、準1級は「大学中級程度」となっており、「社会的な話題について、複雑な文章や話の展開および概要や要点、詳細を理解し、情報や自身の考えを展開や主張と根拠を明確にしながら詳細に伝えることができる。」ことが合格目安となります。

各級の目安(英検®公式サイトより)

| 習得目標 | 級 | 推奨目安 | 合格目安 | 出題形式 |

|---|---|---|---|---|

| 使える英語の登竜門 ・基礎力定着 ・高校入試レベル |

5級 | 中学初級程度 | 日常的な話題について、初歩的な語句を用いた短い話や文章から必要な情報を得たり、自分の関心のある事柄を初歩的な語句を用いて簡単に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 録音形式のスピーキングテスト |

| 4級 | 中学中級程度 | 日常的な話題について、初歩的な語句を用いた短い話や文章の概要を捉えたり、自身の考えや感想を初歩的な語句を用いてまとまりのある内容で簡単に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 録音形式のスピーキングテスト |

|

| 3級 | 中学卒業程度 | 日常的な話題について、基本的な語句が用いられた短い話や文章の概要や要点を捉えたり、自身の考えや感想を理由を含めて基本的な語句を用いて伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

|

| 使える英語で世界へ ・大学入試レベル ・2級から海外留学 ・履歴書で評価される |

準2級 | 高校中級程度 | 日常的な話題について、概要を捉えたり、情報や自身の考えを基本的な語句を用いながら伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

| 準2級プラス | 高校上級程度 | 身近な社会的な話題について、概要や要点、詳細を理解したり、情報や自身の考えを多様な語句を用いながら詳細に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

|

| 2級 | 高校卒業程度 | 社会的な話題について、文章や話の展開を把握しながら概要や要点、詳細を理解し、情報や自身の考えを展開を考えながら詳細に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

|

| リーダー(品格)の英語 | 準1級 | 大学中級程度 | 社会的な話題について、複雑な文章や話の展開および概要や要点、詳細を理解し、情報や自身の考えを展開や主張と根拠を明確にしながら詳細に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

| 1級 | 大学上級程度 | 専門的な話題について、推論をしながら複雑な文章や話の展開および概要や要点、詳細を理解し、情報や自身の考えを主張や根拠の展開を明確にしながら詳細にかつ論理的に伝えることができる。 | 筆記 リスニング 面接 |

合格目安の文章は2級と似ていますが、比較してみると

-

「複雑な文章」を理解することができる(2級は単に「文章」)

-

「展開や主張と根拠を明確に」しながら詳細に伝えることができる(準1級は「展開」)

というところが異なります。

つまり、2級と比べて、より複雑な文章の理解が必要になり、さらに「主張や根拠」を明確にして伝える技術が求められることがわかります。

準1級では語彙の難易度も上がりますし、高校までの英語では対応しきれない内容(大学で一般教養レベルの話題や語彙、形式ばった英語)を処理できるレベルの問題に正答しなければなりません。

1-2. 英検®準1級はTOEIC®スコア換算で740点〜840点レベル

準1級の難易度をTOEIC®スコアに換算すると、740点〜840点レベルといわれています。

また、あくまで目安となりますが、以下のスコアが合格可能性の目安となります。

TOEIC®スコアと英検®準1級の合格可能性の関係

-

TOEIC®のスコアが700点台前半の場合、英検®準1級の合格可能性は50%程度

-

TOEIC®のスコアが700点台後半の場合、英検®準1級の合格可能性は60%程度

-

TOEIC®のスコアが800点以上の場合、英検®準1級の合格可能性は80%程度

ただし、TOEIC®と英検®では試験の目的や出題範囲、評価基準が異なる点に注意が必要です。

オフィスや日常生活における英語によるコミュニケーション能力を幅広く測定するテストで、主にリーディングとリスニングの能力を評価します。一方で英検®は、文法・読解・リスニング・スピーキング・ライティングといった幅広い英語能力を評価するものです。

評価軸が異なるため、TOEIC®スコア換算はあくまで参考程度と理解しておきましょう。

1-3. 英検®準1級の語彙数は8,000~9,000語程度(2級の約1.5倍)

英検®準1級で出題される単語の数(語彙数)は、だいたい8,000語から9,000語といわれています。

英検®2級の語彙数はだいたい5,000語から6,000語なので、比べると2級の約1.5倍の語彙力が必要とされることがわかります。

このあと詳しく解説しますが、英検®準1級では、2級と比較してより専門性が高い語句や、日常会話では耳慣れないような固い表現が登場します。これらの語彙をしっかりと身につけることが求められます。

1-4. 英検®準1級の合格率は一次試験15%・二次試験89%程度

英検®準1級の合格率は2016年度から公表されなくなりましたが、過去の合格率から大きく変わっていないとすると、一次試験が15%程度、二次試験が89%程度です。

英検®準1級の一次試験の合格率(2015年以前のデータ)

| 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 英検®準1級の合格率 | 16.0% | 15.3% | 15.3% | 15.1% | 14.5% | 14.4% |

| (参考) 1級の合格率 |

12.0% | 10.4% | 10.4% | 10.0% | 9.6% | 8.8% |

| (参考) 2級の合格率 |

26.4% | 25.1% | 26.2% | 25.0% | 25.2% | 24.9% |

一次試験の合格率(15%程度)をほかの級と比較すると、1級(10%程度)よりは合格率が高く、2級(25%程度)よりは低いことがわかります。

英検®は2016年度から「CSEスコア(英語力を数値で可視化する指標)」を導入して、合否だけでなくスコアで英語力を把握できる設計に変わりました。

CSEスコアは、リーディング・リスニング・ライティング・スピーキングの技能ごとに数値が出る仕組みになっており、自分の得意・不得意を客観的に確認できます。たとえば模擬試験や過去問を使っておおよそのCSEスコアを算出すれば、「今の実力でどのくらい合格に近いか」「どの技能を重点的に対策すべきか」が数値で見えるようになります。

そのため、合格率を気にするよりも「自分の位置」と「目標との差」を可視化できるCSEスコアを活用して、今の課題を明確にしながら対策を進めていくことが、合格への近道といえるでしょう。

2. 英検®準1級が難しい5つの理由|英検®2級と比較

この記事を読んでいる方の中には、すでに勉強を始めているものの「準1級はなんだか難しいな」と感じている方も多いかもしれません。

それもそのはずで、2級と比べると、準1級は単語の難易度が上がることや取り扱うテーマも難しくなるため、4技能すべてでの合格に必要なレベルが上がります。

そのため、「一気にハードルが上がった」と感じる方も少なくありません。

ここからは、英検®準1級が難しい理由を5つに分けて解説します。

2-1. 語彙:難易度と量が違う(より高度なテーマや専門的な単語が求められる)

準1級では、2級と比べて語彙の難易度・量ともに大きくレベルアップして、知らない単語に出くわす頻度が格段に増えます。語彙力の差は4技能すべて(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング)に直結するため、合否に大きくかかわってくるのです。

2級で必要とされる語彙はおよそ5,000語〜6,000語ですが、準1級では8,000語〜9,000語程度となります。しかもその内容が、「家庭」「旅行」などの身近な話題ではなく、「法律」「政治」「科学技術」といった抽象度の高いテーマを扱うものになります。

たとえば2級では “health” や “pollution” といった基本語が中心ですが、準1級では “vulnerable(脆弱な)” や “coalition(連合、同盟)”といった、新聞や論文に出てくる語彙が頻繁に登場します。

2級に合格している方でも、こうした聞きなれない単語を新たに数千語覚えなければならないというのが、準1級の難しさの大きな理由となります。

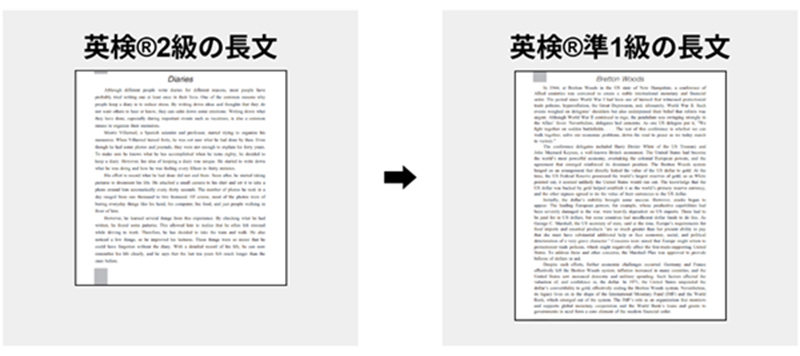

2-2. 長文読解:文量が多くテーマも難しい

英検®準1級の長文読解は、2級と比べて文章量が増えるだけでなく、使われている語彙もテーマも難しくなります。文量が増えて、ただでさえ読むのが大変なのに、難しい語彙で書かれており、社会的なテーマの背景知識も求められます。

英検®2級の長文は、大問2(空所補充)は270語程度の説明文が2問、大問3(内容一致選択)は240語程度のEメール+350語程度の説明文を読みます。合計するとおよそ1,130語程度です。

ところが準1級では、大問2(空所補充)は250語程度×2問ですが、大問3(内容一致選択)が長くなり400語程度と500語程度の説明文や評論文などが出題されます。合計で1,400語程度と文量が増えます。

さらに長文のテーマも難しくなります。2級の長文では日常生活に関するテーマが多い一方、準1級では経済や雇用に関連する問題など社会的な課題を考察することが求められます。

2級は単語と基本的な文法さえ知っていれば理解しやすい文章が出題されますが、英検®準1級では「表面的な内容理解」では通用せず、抽象的なテーマに関する語彙力と、論理構造を読み解く力が不可欠となります。

このように、文量が増えるだけでなく、テーマも難しくなり使われる語彙も難しくなることから、準1級の長文は2級と比べて格段に難易度が上がったと感じる方が多いようです。

2-3. ライティング:理由2つと論理展開が求められる

英検®準1級のライティングは、2級と同様に「英文要約」と「英作文」の2つの大問がありますが、どちらも難易度が2級よりも高くなります。

とくに「英作文」は、リーディングと同様に扱われるテーマや語彙が難しくなるのに加えて、論理的に展開する表現力が求められます。

英検®2級のライティング(英作文)では、80〜100語を目安に比較的短い文章で意見と理由を述べるだけで済みます。一方、準1級では、120〜150語程度で、序論、本論、結論の構成を意識して、社会問題について論理的に意見を述べる必要があります。

回答するためにはテーマについて一般教養としての背景知識が必要となり、使う語彙も難しくなります。さらに語数を満たすためには理由2つとその具体的な内容を論理的に展開しなければなりません。

このように、準1級のライティングは、2級に比べてテーマの内容や語彙、構成、論理性、すべての面でレベルが上がるため、難易度が高くなります。ライティングでの点を伸ばすには、展開しやすい型を覚えるなどのコツも必要となります。

2-4. リスニング:音声時間が長くテーマも難しくなる

英検®準1級のリスニングは、2級と比べて「音声の時間が長くなる」だけでなく「内容(テーマ)が難しくなる」ため、英検®2級とは「まったく別物レベルに難しい」と感じる人も多いようです。

英検®2級のリスニングは、基本的に日常会話や学校生活など、身近なシーンを扱う短めの会話が中心です。

しかし、準1級では社会問題や学術的なテーマを扱った内容が増え、しかも一度しか流れないため、情報を整理しながら聞き取る力が求められます。

とくにPart2は最も長く、環境問題や宇宙開発などの堅めのトピックが題材で、150語前後のパッセージ(説明文)の内容についての質問が出題されます。話の流れを聞き逃すと設問すべてを落とす可能性があるため、テーマの理解や要点の把握、集中力の持続がカギになります

「流れている間にメモを取れずに置いていかれる」「話が長すぎて記憶できない」と感じる方が多く、2級のように「なんとなく感覚的に解く」では太刀打ちできない難しさがあります。

2-5. 二次試験(スピーキング):自由会話が加わってイラストのコマ数が増える

英検®準1級の二次試験(スピーキング)では、2級にはない自由会話(フリートーク)が加わり、さらにイラスト問題が3コマから4コマに増えます。

自由会話は、入室後に面接官と簡単な日常会話を行うパートです。自由会話の返し方など自体は採点されませんが、アティチュード(態度・姿勢)には影響しますので、面接官の目を見てハッキリと答えましょう。

イラストを見て状況をナレーションする問題は2級と同様ですが、コマ数が3コマから4コマに増え、話す内容を考える時間が2分から1分に減ります。

さらに、2級ではイラスト内にセリフが付いておりナレーションに活用できますが、準1級ではセリフが書かれていないこともあります。そのため、自分で状況や展開を想像してナレーションを構成する力が求められます。

2級でもそうでしたが、準1級のスピーキングでは、より事前に本番形式での練習を重ねることが重要となります。

3. どれくらいで英検®準1級に合格できそう?英語力のタイプ別に診断

ここまで解説したように、英検®準1級は2級と比べても難易度が高く、「2級までとは別物のように難しい」と感じる方も多いでしょう。

しかしながら、どのような英語レベルの方でも適切な対策をすれば合格は十分に可能です。

ここからは、学習背景の異なる4タイプに分けて、「合格までの目安期間」や「対策の重点」「モチベーションの保ち方」を解説します。

3-1. 英検®2級合格済み+難関大学の試験対策で英語を学習済みの方

難関大の入試に向けて長文読解や構文の把握を徹底的に学習してきた方は、長文を正しく読む力や文法力、試験対応力が高く、準1級にも通用するベースがあります。

準1級で必要とされる「英文構造の理解力」や「抽象的なテーマへの対応力」がすでに備わっています。

語彙についても、大学受験対策で使用される単語帳(「システム英単語」や「ターゲット1900」など)を1冊やり込んでいれば、リーディングの大問1(短文の語句空所補充問題)以外に登場する語彙の多くはカバーできているはずです。

そのため、ポイントを押さえて学習すれば、1ヶ月などの短期間でも合格を狙える立ち位置にいると考えられます。

-

旺文社「でる順パス単」を1〜2周して語彙を補強する

-

自由英作文のテンプレートを習得して、型(パターン)を体得する

-

スピーキング対策として、面接カードの音読練習を通じて即答力を強化する

といった対策を集中して行うことで、短期でも合格点に到達できるでしょう。

3-2. 英検®2級合格済み+高校英語レベルの方

高校英語をベースにした力があれば、準1級の語彙やテーマに慣れる+2級と違うポイントにしっかり対応することで、2〜3ヶ月での合格は十分に可能です。

2級までは日常的なテーマの範囲内での英語の知識を問われる試験でしたが、準1級ではそれにプラスして、地球温暖化や教育制度の課題、「AIと雇用」など社会的なテーマが頻出となります。

それに合わせて語彙も難しくなるため、準1級では難しいテーマで使われる難しい語彙を新しく覚えて使いこなす力が必要となります。

-

単語:旺文社「文で覚える単熟語」で長文の長さや表現に慣れながら、語彙を覚える

-

リーディング:短めの長文からスタートして本番レベルの長文に慣れて、選択肢の選び方もマスターする

-

ライティング:「英文要約」と「英作文(意見論述問題)」それぞれの解き方のコツに慣れる

-

リスニング:ディクテーションとシャドーイングで音声のスピードとテーマに慣れる

-

スピーキング:過去問と予想問題で本番の時間どおりにナレーションや回答できるように練習する

現在高校生の方の場合、「大学中級レベル」の英語に挑むことになるためハードルが高いのは事実です。ただし、長文を通じて少し難しいトピックの表現や語彙に慣れて、4技能それぞれにある「型」を覚えれば、最短経路で合格を目指すことができるはずです。

3-3. TOEIC®は高得点(800点前後)だが英検®は未経験の方

TOEIC®で高得点(800点前後)を取得しているものの「英検®は受けたことがない」という場合、リーディングやリスニングの力はついているため、あとはライティング・スピーキングの対策が主になります。

基礎的な読解力・聴く力が備わっている分、ポイントを絞ったアウトプット練習を集中して行えば、2ヶ月〜3ヶ月程度での合格を目指すことは可能です。

TOEIC® L&Rはビジネス英語での対応力を測るテストであり、設問はすべて選択式です。ライティングでの英文要約や自由英作文、意見を述べるスピーキング(面接試験)といった「自分の言葉で伝える力」を直接測定するものではありません。

そのため、TOEIC® L&R高得点者であっても、自分の意見を述べる力が問われるライティング・スピーキング対策が重要です。

-

ライティング:英文要約は「2分で内容把握・10分で要約文完成」の練習をする

-

ライティング:英作文は「主張・理由2つ・結論」で解説する練習をする

-

スピーキング:模擬練習で形式に慣れるとともに、自分の意見をまとめて回答する練習をする

英検®の勉強と並行して、頻出トピックに触れておくことも大切です。

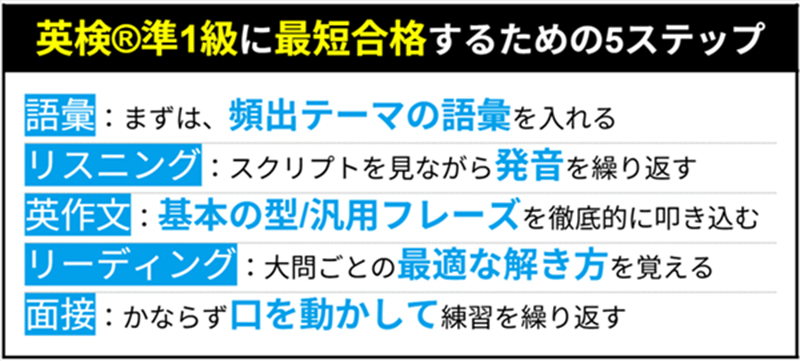

4. 難しい英検®準1級に最短合格するための5ステップ

現在の立ち位置はそれぞれかと思いますが、ここからはどのレベルの人にも共通する「最短合格のための5つの勉強ステップ」を紹介していきます。

「聞く(リスニング)」「話す(スピーキング)」「読む(リーディング)」「書く(ライティング)」をすべてまんべんなく基礎力を上げようとすると途方もない時間がかかってしまいます。

英検®準1級に最短合格するためには、それぞれの技能別に、形式に慣れてポイントを押さえて学習する戦略が必要となります。ムダなく効率的に合格を掴み取る5つのステップを解説していきます。

4-1. 語彙:まずは頻出テーマの語彙を入れる

最初にやるべきは、英検®準1級での頻出テーマの語彙や表現を覚えることです。語彙やテーマに慣れることは、4技能(リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング)のすべての基礎となるからです。

2級で必要な語彙は5,000語〜6,000語程度、準1級では8,000語〜9,000語程度となるため、2級合格済みの方でも新たに3,000語程度の単語や表現をまずは覚えなければなりません。

しかもテーマ自体が難しく、見たことのない単語が増えます。そこでおすすめなのが、ジャンル別に文脈から理解させる構成になっている「文で覚える単熟語」(旺文社)です。

同じ旺文社の「英検でる順パス単」シリーズも人気ですが、文脈の中で単語を覚えて、かつ長文にも慣れることができるのは「文で覚える単熟語」のほうです。「文単」をやりこめば、長文読解やリスニング対策にもなります。

テーマと連動させて語彙をインプットしていくのがおすすめです。

4-2. リスニング:スクリプトを見ながら発音する練習を繰り返す

リスニング力を伸ばすには、音声と文字を同時に処理する練習が最も効果的です。

英検®準1級のリスニングは、社会的なトピックなどが題材となっており、使われる語彙や表現も難易度が高いのに加えて、文量も多くて再生時間も長くなります。

まずは、英検®公式サイトの過去問ページに掲載されているリスニング音源を聴いてみて、どの程度聞き取れるか確認してみましょう。

最短での合格を目指すのであれば、過去問または練習問題が収録された問題集を1冊繰り返す方法が効果的です。旺文社「英検準1級 過去6回全問題集」 と旺文社「7日間完成 英検準1級 予想問題ドリル」などを使って練習を進めていきましょう。

本番と同じ長さ・難易度の問題を解いてみて、次にスクリプトを見て、同じように発音する、というステップを繰り返し練習します。

リスニングの練習方法(1回目)

-

1.

まず本番と同じ形式のリスニング問題を解いてみる

-

2.

問題文のスクリプトを見て、聞き取れなかったところを中心に内容をしっかり把握する

-

3.

聞き取れなかった単語はマーカーで強調しておく

-

4.

スクリプトを見ながらリスニング音声を聴き、同時に発音(オーバーラッピング)する

-

5.

これを3回繰り返す

上記の1回目の練習で終わりにせず、時間をおいて5〜6回、以下のような復習を行いましょう。

リスニングの練習方法(2回目以降)

-

1.

問題文を見ながらリスニング音声を聴く

-

2.

聞き取れなかったところを洗い出す

-

3.

スクリプトを見ながらもう一度リスニング音声を聴いて、オーバーラッピングする

-

4.

小声でつぶやきながら聞き流しをする

日本語のスクリプトを見て意味を理解した状態でオーバーラッピングすることで、スピーキング力も同時に鍛えることができます。

4-3. 英作文:基本の型と汎用フレーズを徹底的に叩き込む

英作文は、基本の型と汎用フレーズを徹底的に体に叩き込むことで、短期間で得点源にすることが可能です。

準1級の英作文は自由度が高いように見えて、実際には、「理由を2つ挙げて、序論・本論・結論でまとめる」という決まった型に沿って書くだけなのです。

まずは以下のテンプレートを使って英作文を展開することを覚えましょう。

英作文の基本の型(主張+理由2つ+再結論)

-

1.

主張(賛成か反対か)

-

2.

理由①

-

3.

理由①の詳細や具体例など

-

4.

理由②

-

5.

理由②の詳細や具体例など

-

6.

再結論

主張(賛成か反対か)は、自分の本当の意見というよりは、「2つの理由を英語で書きやすいほう」を選ぶのがおすすめです。

この「型」を習得するとともに、英検®準1級の英作文で使いやすいフレーズ(定型文)をストックしておけば高得点を狙えます。

英検®準1級の英作文で使いやすいフレーズ(定型文)

-

1.

「have positive/negative impacts on A」「has a good effect on A」など影響を与えるという表現

(賛成・反対どちらの立場でも使いやすい万能型) -

2.

「S will play an important role in」「It is essential/crucial to~」など役割を果たすという表現

(どんなテーマにも当てはめやすい) -

3.

「It is likely that〜」「It is commonly believed that〜」「It is undeniable that〜」など「~しそうだ」という表現

(理由の説明に使いやすい構文) -

4.

「S leads to~」「Therefore」「As a result」など原因と結果をつなぐ表現

(因果関係を論理的につなげるときに有効)

これらはすべて、準1級のライティングで汎用性が高く、どんなトピックにも応用が利く構文です。あらかじめストックしておくことで、限られた時間内でも説得力のある文章が書けるようになります。

参考書としては、アスク出版「英検準1級 ライティング大特訓」がおすすめです。準1級の英作文で得点するための「必勝フォーマット」やトピックごとの理由の例、意見を述べるための「つなぎ表現」などが網羅されています。

さらに頻出テーマ(教育、環境、テクノロジー、少子高齢化など)に関する情報を日頃から集めておくと、すぐに理由を思いつけるようになります。

このように、英作文は「構成の型を覚えて、よく出るテーマで練習する」を繰り返すことで、確実に得点源になります。

4-4. リーディング:大問ごとの最適な解き方を覚える

リーディング(読解問題)は問題数が多いため、試験中にじっくり内容を理解する時間はありません。大問ごとに最短で答えを導き出す解き方に慣れることが合格への近道となります。

英検®準1級のリーディング問題は、「短文の穴埋め」と「長文の穴埋め」「長文の内容についての選択問題」の3パートに分かれており、リーディングパート全体の問題数は31問です。

リーディングの大問は3つ

| 形式・課題 | 形式・課題詳細 | 問題数 |

|---|---|---|

| 大問1:語彙問題 短文の語句(空所補充) |

文脈に合う適切な語句を補う | 18 |

| 大問2:長文の穴埋め 長文の語句(空所補充) |

パッセージの空所に文脈に合う適切な語句を補う | 6 |

| 大問3:長文の内容理解 長文の内容(一致選択) |

パッセージの内容に関する質問に答える | 7 |

最短でリーディングを攻略するために、以下の大問ごとの解き方のコツを体に覚えさせましょう。

大問1(短文の穴埋め):語彙力+割り切りが勝負

-

全体の文脈から自然な語を選び、意味が明らかに合わない選択肢を消去

-

迷ったら時間をかけずに、直感で選んで次へ進むのが鉄則

大問2(長文の穴埋め):接続語と論理展開に注目

-

空欄の前後を読み、「しかし」「そのため」などの接続の流れを手がかりに選択する

-

文章の主張や対比の構造を意識して、選択肢を見比べる

大問3(内容一致選択):設問先読み+照合力がカギ

-

設問を先に読んで本文に何が書かれているかを探す読み方が効果的

-

「本文にない情報」「言い換え・ねじれ表現」は除外し、本文と合致する記述を選ぶ

リーディングでは「すべての選択肢を慎重に検討する」よりも、不正解を切って正解を選ぶ判断力とスピードのバランスが重要です。

試験勉強の段階からこの解き方を体得しておくことで、限られた試験時間の中でも確実に得点を積み上げられるようになります。

4-5. スピーキング(面接):かならず声に出して練習を繰り返す

スピーキングは、難しい単語を使おうとするよりも、自然な英語を話す練習をどれだけできたかが結果につながります。練習は「頭の中でフレーズを言う」のではなく、かならず口を動かして発声して練習しましょう。

スピーキングも、練習段階から本番を想定して実践的に「本番と同じように」アウトプットするのがおすすめです。

英検®公式サイトの「バーチャル二次試験」(アニメーション)を見て、入室から退室までの流れを把握し、本番と同じように時間を測って進めると良いでしょう。

英検®準1級のスピーキングの流れに沿った練習方法

-

1.

自由会話:氏名・級の確認、簡単な質問の受け答えを声に出して練習する

-

2.

4コマイラストの考慮時間:過去問などを利用して、1分でナレーションを考える練習をする

-

3.

4コマイラストのナレーション:2分で展開を説明する練習をする

-

4.

イラストについての質問(No.1):考えをまとめて、かならず声に出して回答する練習をする

-

5.

No.2~No.4:問題カードは伏せて、かならず声に出して回答する練習をする

「No.1が終わったら問題カードは伏せる」など、スピーキングの流れに慣れておくと、本番でも焦ることなく対応できるはずです。

配点の大きいナレーション問題(4コマイラストの展開説明)は、1分間の黙読時間で大まかな流れをつかみ、2分間のナレーション時間で「1コマずつ」に補足情報を追加しながら説明する練習を徹底的に行いましょう。

スピーキングのナレーションの効果的な練習方法

-

1.

起承転結でストーリーの流れをつかむ

-

2.

各コマを1つずつ説明しながら、補足情報を加える

-

「なぜそうしたのか」「どう感じたか」「その後どうなるか」を1文ずつ追加することで、話を自然にふくらませることができます。

-

-

3.

ストップウォッチで2分を意識したトレーニングをする

-

実際に2分間話す練習をしながら、「どのくらい話すとどれだけ時間がかかるか」を体感的に理解しておきましょう。

-

余った場合に補足を入れられるように、言い換え表現や追加のフレーズをストックしておくと安心です。

-

早く終わってしまったときに黙ってしまうのではなく、できるだけ何か補足して伝える努力(Attitude)を見せることが大切です。

-

英語力そのものよりも、本番形式に慣れて「時間内に話し切る」「質問に即答する」練習を積んだかどうかが合否を左右します。実践形式の繰り返しこそが最強の対策となります。

5. 独学が不安なら英会話イーオンの「英検®対策コース」も活用しよう

この記事では、英検®準1級は難しい試験でありながらも、出題傾向や対策の型・フレーズを押さえることで短期間でも合格を狙える試験であることを解説してきました。

しかしながら、実際に学習を始めると、こんな悩みにぶつかる方も多いのではないでしょうか。

-

英作文(ライティング)の回答の出来がどうなのか、自分ではわからない

-

型や万能フレーズを覚えても、いまいちうまく使いこなせない

-

スピーキング(面接)の練習を一人ではできないし、どう評価されるか判断できない

-

一人だと手ごたえを感じにくく、モチベーションが続かない

こうした方にこそおすすめしたいのが、英会話イーオンの「英検®対策コース」です。

5-1. 英会話イーオンは「学習」「訓練」「実践」の3ステップで英語力を高める

英語力を本当に伸ばすには、次の3つの要素をバランスよく取り入れることが大切です。

-

知識としての学習(インプット):単語・文法・表現・構文などを理解する段階

-

知識を使えるようにする訓練(トレーニング):声に出して使う、作文・音読・スピーキングなどの反復練習

-

英語を使う実践の場(コミュニケーション):自分の言葉で英語を話す、聞き返す、意見を述べる

この【学習】【訓練】【実践】の3つのステップを教室の中でバランスよく繰り返せる環境が、英会話イーオンには整っています。

5-2. 英検®対策コースでは弱点に合わせたピンポイント対策が可能

イーオンでは、英検®準1級の対策として、1回完結型のレッスンを開設しています。コースの途中からでも参加可能で、自分の弱点に合わせたピンポイントな補強ができます。

たとえば、ライティング対策コースを受講して、「自分の英作文を添削してもらいたい」といった使い方が可能です。

英会話イーオンには英検®1級を取得している教師が多数在籍しているので、難易度の高い準1級に対しても、しっかりと学習の仕方や問題を解くポイントなどをお伝えすることができます。

「今の自分に必要なことがわからない」「独学で限界を感じている」という方でも、プロの講師と一緒に対策すれば、効率よく目標達成へ近づけます。

準1級コースは期間限定の開催となりますが、毎回満席になるほど人気のコースとなっています。まずはお気軽に「無料体験レッスン予約」からお問い合わせください。

6. まとめ

本記事では、英検®準1級の難しさや、その難しい試験の攻略方法について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

独学での勉強が不安な方は、英会話イーオンの「英検®対策コース」もぜひご活用ください。今の自分のレベルを知るためにも、まずは無料の体験レッスンをお試しください。

個別無料体験レッスン&説明会はこちら

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)