-

試験対策/資格取得

英検®準1級の勉強を始めてみたものの、「思ったより難しい」「どこから手をつけていいかわからない」と感じている方は多いかもしれません。

英検®2級までは感覚的に乗り切れた方でも、準1級では語彙・表現・長文読解・ライティング・リスニング・スピーキングと、すべての技能がワンランク上の英語力を求められます。

たしかに準1級では語彙レベルが一気に上がるうえに、文章も抽象的で、内容も社会的なトピックが中心になります。しかし、むずかしさの正体をつかんで正しい勉強法で学習すれば、決して超えられない壁ではありません。

この記事では、英検®準1級の効率的な勉強法を知りたいあなたに向けて、セクションごとに、合格に直結する学習法・おすすめの参考書・練習方法を具体的に解説します。

また、1ヶ月または2ヶ月で合格を目指す学習スケジュールと進め方についても、丁寧にご紹介しています。

「最短で合格したい」「確実に結果を出したい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)

目次

1. 英検®準1級合格のための勉強法3つのポイント

英検®準1級は、「2級よりも難易度が高い」と感じている方も多いでしょう。

まずは、英検®準1級に合格するための勉強法の3つのポイントを、その理由とともに詳しく解説していきます。

英検®準1級合格のための勉強法3つのポイント

-

苦手分野を放置せずに、4技能すべてをバランスよく対策することが重要

-

長文や英作文で扱われるような社会問題(SDGs、環境、教育など)のテーマを理解する

-

英作文やスピーキングで使える「構成の型」を身につける

どれも、準1級の特徴に対応した大切な視点であり、効率的に学習するためには不可欠です。学習方針を立てる際のヒントにしてください。

1-1. 全分野をバランスよく対策することが重要

英検®準1級合格のためには、「全分野(4技能)をバランスよく対策すること」が重要となります。

英検®準1級は4技能それぞれに技能別スコア(英検®CSEスコア)を算出し、合格基準スコアに達した方が合格と判定されます。

| 合格基準となる CSEスコア |

満点の CSEスコア |

|

|---|---|---|

| 一次試験(リーディング・リスニング・ライティングの3技能) | 1792 | 2250 |

| 二次試験(スピーキング) | 512 | 750 |

-

※英検®CSEスコアは各技能の正答数をもとに配分したもので、テストの素点(正答数)とは異なります。設問ごとの正確な配点が公表されていないうえ、毎回変動するのであくまで参考として考えてください。

英検®準1級の一次試験では、リーディング・リスニング・ライティングの3技能(それぞれCSEスコア750が満点)の合計スコアが1792以上で合格となります。

一見すると「合計で判断されるなら、苦手な分野があっても他でカバーすれば大丈夫なのでは?」と思うかもしれません。しかしながら、1つの技能が極端に低い点数だと、他で挽回しようとしても合格ラインに届かない可能性が高まります。

たとえば、リーディングとリスニングのSCEスコアがそれぞれ650でも、ライティングのSCEスコアが400を切るような点数だと、3技能の合計SCEスコアが1792点に達せず不合格となってしまいます。

2級までは得意な分野で押し切れるケースも多いのですが、準1級からはその考えが通用しないことがあります。できるだけ「4技能すべてをまんべんなく伸ばす」と考えて、苦手分野を後回しにせずに初期から並行して練習するのが合格への近道となります。

1-2. 頻出テーマの社会問題を理解しておくこと

英検®準1級では、環境問題やテクノロジー、教育、政治などの社会的なトピックが長文読解や英作文、スピーキングで頻繁に出題されます。そのため、英語の勉強以外に、こうしたテーマを理解しておくことが合格のために必須となります。

とくにライティングの問題ではテーマに関して自分の意見を述べる必要があるため、単語だけ知っていても、背景知識がなければ回答するのが難しくなってしまいます。

たとえば「国民は本当に民主的な政府を選出できると思いますか?」といった問題が出た場合、選挙制度や民主主義の基本的な仕組み、近年の政治参加の動向など、ある程度の背景知識がないと、そもそもどう答えればよいのか見当がつかなくなってしまいます。語彙や文法だけでは対応できない準1級ならではの難しさです。

このように、準1級の対策では語彙や文法に加えて、現代社会の基本的なトピックに慣れておくことも大切です。日頃からニュースや学習向け動画、時事英語の教材などで情報に触れる習慣をつけましょう。

1-3. 定番の「型」を覚えて効率的に学習する

英検®準1級の対策では、各問題に共通する「型(パターン)」を覚えておくことも大切です。よくある回答の型を覚えておくことで、効率よく得点できるようになります。

たとえば以下のように、それぞれの技能で「型」が活用できます。

- ライティング

- 英作文は、具体的で独立した理由を2つ挙げて、「主張 → 理由1 → 理由1の詳細・例 → 理由2 → 理由2の詳細・例 → 再主張」という構成で書くと説得力が増し、減点されにくくなります。

- リーディング

- 長文読解では、問題文が展開していく流れや構成のパターン(対立構造や時制の変化など)を理解しておくことが重要です。

- スピーキング

- イラストの状況をナレーションする問題では、起承転結でストーリーの流れをつかんで、各コマを1つずつ説明しながら補足情報を加えるという型を覚えておくと、本番でも応用が効きます。

- 試験本番は緊張してしまうものですが、定番の構成パターンを覚えて繰り返し練習しておくだけで、安心して対応できるようになります。「英語力」そのものに加えて「試験慣れ」も合格には欠かせません。

2. 英検®準1級の「単語」の勉強法

ここからは具体的に分野別に、その分野の基礎知識とおすすめの参考書、具体的な勉強法について解説していきます。

まずは、単語(語彙)の勉強方法を詳しく解説していきます。

2-1. 基礎知識:日常会話よりも難易度が高い単語が出る

英検®準1級では、抽象的な概念を示す言葉や専門的な単語、日常表現よりもフォーマル・文語的な単語が多く出題されます。2級までのように「聞いたことがある」「何となくわかる」程度の語彙の理解では、対応が難しくなってきます。

とくに頻出で出題される重要単語リストはしっかりと理解しておくことが大切です。

英検®準1級の頻出単語例

-

diagnose(診断する)

-

subsidize(助成金を払う、支援する)

-

harsh(厳しい、辛辣な)

-

abridged(要約された、短縮された)

-

outrageous(とんでもない、法外な)

こうした単語を確実に理解していないと、長文を読んでも意味がとれず、設問に答えられなくなってしまいます。

準1級では「なんとなく知っている語彙」ではなく、正確に意味を理解して使える語彙を増やしていくことが重要です。

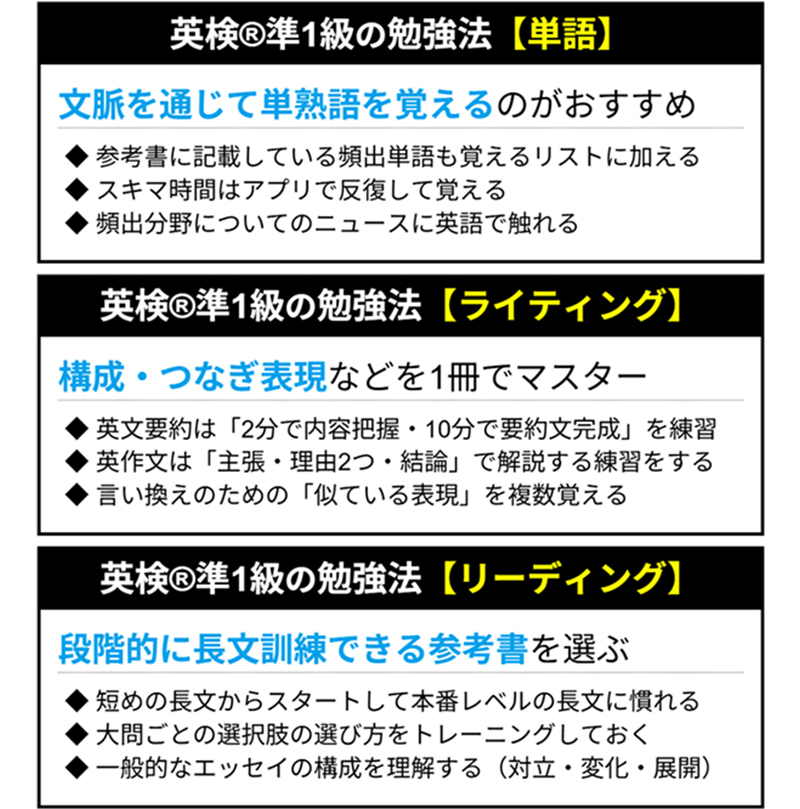

2-2. 参考書:長文を読みながら文脈を通じて単熟語を覚えられるものを選ぶ

英検®準1級の単語対策では、単語を「文脈の中で」覚えることが非常に効果的です。

準1級で問われる単熟語は、日常的な語彙とは異なり、抽象的・論理的な使われ方をするものが多く、単語単体で覚えるだけでは記憶に定着しにくいためです。

その点でおすすめなのが、旺文社の「英検準1級 文で覚える単熟語」という参考書です。英検®でよく出題される単熟語を5つのテーマに分類して、約1,570の見出し語が収録されています。語彙を実際の使われ方とセットで覚えることができます。

「自然・環境」「医療・テクノロジー」「文化・歴史」「教育・心理」「社会・ビジネス」テーマごとに分かれているので、この一冊を通して、語彙力と背景知識の両方を同時に鍛えることができます。

単語を文脈で覚えることで、読解力・作文力にもつながる「使える語彙力」が身につきます。単語帳は「単語を暗記する本」ではなく、「文を通して語彙とテーマを一緒に吸収する教材」として活用しましょう。

2-3. 勉強法1:参考書に記載している頻出単語も覚えるリストに加える

文脈を通してある程度インプットが終わったら、「自分が覚えきれていない単語」をリストにまとめて反復していきましょう。

読んでいてあいまいだった単語や、何度も辞書で調べた単語をリスト化して、自分専用の「復習用単語帳」として活用します。

このリストをもとに、1日1回の復習や週1回のミニテストを行うことで、知識が徐々に定着していきます。

チェック欄をつけて記録しておくと、自分の成長や苦手傾向も把握しやすくなります。

このように、文脈でのインプットとリストによる反復を組み合わせることで、語彙は「なんとなくわかる」から「正確に使える」段階へと定着していきます。効率よく覚えるためにも、リストの活用を学習ルーチンに取り入れましょう。

2-4. 勉強法2:スキマ時間はアプリで反復して覚える

単語の定着には反復練習が効果的なので、通学・通勤のスキマ時間を使って単語アプリを活用するのがおすすめです。代表的なアプリには「英単語アプリmikan」や「暗記アプリAnki」などがあります。

アプリによっては自分で覚えたい単語だけを登録できる機能があり、頻度を調整しながら効率的に学習できます。また、正解・不正解の履歴が記録されるため、「どの単語をまだ覚えていないか」も自動で整理され、学習効率が高まるのもアプリの強みです。

このように、文脈でのインプット→紙のリストで整理→アプリで反復という3ステップで学習を回せば、準1級レベルの語彙力も着実に身につけていくことができます。

2-5. 勉強法3:頻出分野についてのニュースに英語で触れる

単語帳で学んだ語彙を定着させ、使える語彙に変えるには、実際の英文に触れることが効果的です。とくに、英検®準1級では社会的・学術的なテーマが多いため、英字新聞や時事ニュースを読む習慣をつけると、本番の読解にも強くなります。

自分に合うメディアを選ぶのが長続きするコツですが、たとえば以下のような英語メディアがおすすめです。

-

The Japan Times Alpha

-

毎日ウィークリー

-

BBC News

メディアによって制限付き無料プランがあるものや対訳がついているものなどあるため、自分が無理なく続けられそうなものを選びましょう。

単語帳で覚えた語彙に実際の文脈で出会うことで、「理解できる語」から「自然に使える語」へとステップアップできます。

3. 英検®準1級の「ライティング(英文要約・英作文)」の勉強法

続いては、英検®準1級のライティング問題の勉強方法について解説していきます。

時間配分などの基礎知識を含めて、具体的に使うべき参考書や、実践的な勉強法を詳しく解説するのでぜひ参考になさってください。

3-1. 基礎知識:準1級のライティングの時間配分・目標点数

英検®準1級のライティング問題は、「英文要約」と「英作文(意見論述問題)」の2問に分かれており、それぞれ16点満点で合計32点満点となります。

ライティングの2問

| 英文要約 | 文章の内容を英語で要約する(記述式) |

| 英作文(意見論述) | 指定されたトピックについての意見を英語で論述する(記述式) |

合格基準に達するためには各セクションで7割前後の正答を目指したいので、それぞれ16点中で11点を取れるラインを目指しましょう。

英検®準1級一次試験の筆記テスト試験時間は90分間で、ライティング全体にかけられる時間は35分〜40分となります。英文要約に15分、英作文(意見論述)に25分というのが一般的な配分です。

とくに時間がかかりがちな英作文では、構成を型で身につけておくことが時間短縮のポイントになります。

準1級では「書けるかどうか」だけでなく、「限られた時間で構成を整えて書ききれるか」までが試されます。対策のスタート時には、まずこの時間感覚とタスクの内容を押さえておきましょう。

3-2. 参考書(英作文):構成・つなぎ表現などを1冊でマスターできるものを選ぶ

英検®準1級のライティング対策(英作文)には、構成(フォーマット)やつなぎ表現を体系的に学べる参考書を1冊選んで、徹底的に使いこなすことが重要です。

準1級の英作文では、「主張→理由2つ→結論」の構成が定番であり、この「型」に加えて、論理のつながりを示す表現(つなぎ語)や意見をサポートする言い回しを使えるかどうかが得点に大きく影響するためです。

この観点からおすすめなのが、アスク出版「英検準1級 ライティング大特訓」です。この1冊には、準1級の英作文で得点するための「必勝フォーマット」やトピックごとの理由の例、意見を述べるための「つなぎ表現」などが網羅されています。

-

頻出トピック別の模範解答例(教育・環境・テクノロジーなど)

-

段落構成の基本パターン(序論・本論・結論の書き分け)

-

「理由の型」や「つなぎ語」の使い方の具体例

これらにより、ライティングのセクションで高得点を取るための構成力・表現力を効率的に養うことができます。

3-3. 勉強法1:英文要約は「2分で内容把握・10分で要約文完成」の練習をする

英検®準1級の英文要約問題に取り組む際は、「速く正確に読み、要点をコンパクトにまとめる力」を身につけることが最も重要です。英文要約に使える時間は15分が目安なので、「2分で内容把握・10分で要約文完成」の練習がおすすめです。

英文要約では、200語程度のアカデミックな英文を読んで、60〜70語のサマリー(要約)を作成します。問題文を写すのではなく内容を把握して短く言い換える力が求められるため、読解力・要約力・英語表現力のすべてが求められます。

2分で内容把握するときには、「全体の主張」と「パラグラフ1の内容」「パラグラフ2の内容」「パラグラフ3の内容」のメモを取るところまでを2分くらいでできるのが理想です。メモができたら10分程度で要約文を作成します。

練習方法としては、参考書や英語新聞、雑誌から200語前後の英文をピックアップして、「2分で内容把握・10分で要約文完成」の練習をひたすら重ねていきましょう。60〜70語という制限は意外と短く、すべてを書こうとするとすぐに語数オーバーになります。くり返しや不要な修飾語は削り、必要最低限の語数で最大限の情報を伝えることを意識しましょう。

書き終えたら、必ず一度読み返して、「この要約文だけを読んでも元の主張が理解できるか?」という観点でチェックしてください。前提知識がない人でも伝わる内容になっているか、スペルミス・冠詞・文法の誤りがないかも確認しましょう。

3-4. 勉強法2:英作文は「主張・理由2つ・結論」で解説する練習をする

英検®準1級の英作文(意見論述)では、意見を論理的な構成で説明できるかどうかが最大の評価ポイントです。つまり「英語が上手に書ける」ことよりも、「型に沿って分かりやすく展開できるか」が重要になります。

英作文の基本構成は、以下の通りです。

-

1.

主張(賛成か反対か)

-

2.

理由①

-

3.

理由①の詳細や具体例など

-

4.

理由②

-

5.

理由②の詳細や具体例など

-

6.

再結論

この6パートの型を守ることで、読み手にとって論理の流れが明確になり、減点されにくい文章になります。この型を使っていろいろな社会的トピックに対して意見を書く練習を重ねることが大切です。

最初は自分の意見が思いつかないと感じるかもしれませんが、頻出テーマ(教育、環境、テクノロジー、少子高齢化など)に関する情報を日頃から集めておくと、すぐに理由を思いつけるようになります。

また、書いた英作文は必ず音読して、読み手にとって論理がつながっているか、文法や語彙にミスがないかを自分で確認しましょう。可能であれば、オンライン添削サービスや英語の先生に見てもらうのも効果的です。

このように、英作文は「構成の型を覚えて、よく出るテーマで練習する」を繰り返すことで、確実に得点源になります。

3-5. 勉強法3:言い換えのための「似ている表現」を複数覚える

英検®準1級のライティング対策では、語彙力そのものよりも「言い換え力(パラフレーズ力)」が問われる場面が多くあります。

とくに要約問題は、「内容を理解して自分の言葉で簡潔にまとめる力」が評価されるため、できるだけ原文の語句を言い換えることが基本ルールとされています。英作文では、同じ言い回しだけを使いまわしてしまうと主張の説得力が薄くなってしまうため、同じ意味の言い換えや、言葉の幅を持たせた表現を用いることで、表現力や論理性が高く評価されやすくなります。

このような言い換えの力をつけるには、普段の語彙学習の際に「単語1語→同義語・類語・関連表現」をセットで覚える意識を持つことが大切です。

たとえば単語のインプットをする際も、「似た意味の表現はないか」「もっとフォーマルな言い方・もっと簡潔な言い方は?」と意識して記憶することで、実際の試験での応用力が高まります。

また、英文読解やニュース記事を読む際に「この表現、別の言い方にできるかな?」と考えるクセをつけると、自然とパラフレーズ力が鍛えられていきます。

「言い換える力」は英文要約でも英作文でもスコアを左右する重要なスキルです。語彙を単体で覚えるのではなく、「意味のまとまり」として複数の表現を覚える視点を持つようにしましょう。

4. 英検®準1級の「リーディング」の勉強法

ここからは、英検®準1級のリーディング(読解)問題の勉強法の解説をしていきます。

2級と比較してとくに「長文が難しくなった」と感じる受験者が多いようですが、穴埋め問題も問題数が多いため、本番前から効率的に答えを出す訓練をすることが重要です。

リーディングの時間配分などの基礎知識や、おすすめの参考書、具体的な勉強法を設問ごとに解説していきます。

4-1. 基礎知識:リーディングの時間配分・目標点数

英検®準1級のリーディング問題は、「短文の穴埋め」と「長文の穴埋め」「長文の内容についての選択問題」の3パートに分かれており、全体の問題数は31問と多くなっています。

リーディングの大問は3つ

| 形式・課題 | 形式・課題詳細 | 問題数 |

|---|---|---|

| 大問1:語彙問題 短文の語句(空所補充) |

文脈に合う適切な語句を補う | 18 |

| 大問2:長文の穴埋め 長文の語句(空所補充) |

パッセージの空所に文脈に合う適切な語句を補う | 6 |

| 大問3:長文の内容理解 長文の内容(一致選択) |

パッセージの内容に関する質問に答える | 7 |

合格基準に達するためには各セクションで7割前後の正答を目指したいので、31点満点中22点以上を目指しましょう。

英検®準1級一次試験の筆記テスト試験時間は90分間で、リーディング全体にかけられる時間は45分〜50分となります。語彙問題に10分程度、長文の穴埋めに15分程度、長文の内容理解に20分程度かけるのが時間配分の目安となります。

理想的な時間配分は人それぞれ異なるため、練習問題に取り組みながら自分が最も効率よく解ける時間配分を見つけて、本文でも時間を意識しながら解くことが大切です。

4-2. 参考書:段階的に長文訓練できるものを選ぶ

英検®準1級のリーディング対策(長文対策)では、いきなり本番レベルの長文を読み込むのではなく、難易度やテーマに応じて段階的にトレーニングできる参考書を選ぶことが効果的です。

準1級の長文は、語彙・論理構成・トピックの抽象度のすべてが高く、一気にすべてをこなそうとすると挫折しやすいためです。

そこでおすすめなのが、旺文社「英検分野別ターゲット英検準1級リーディング問題」です。この参考書は短めの10長文から始まり、本番同様の長さの21長文、模擬テスト10長文(2回分)が収録されており、段階的にトレーニングできる構成になっています。

さらに「覚えておきたい単語リスト」と「音声ダウンロード」付きで、難しい話題の長文を理解するのに役立ちます。

勉強の進め方としては、まずはChapter 1でどのように問題と向き合うかを理解して、次にいろいろな長さの長文のなかからレベルに合わせた長さの長文で練習を進めていきましょう。

2周目以降は時間を計ってスピードを意識しながら演習し、解答後には「選択肢をどう見分けたか」「なぜ間違えたか」を分析することで、読む技術が一気に高まります。

このように、難易度と設問タイプを分けて練習できる環境を整えることが、準1級の長文に慣れていくための最短ルートです。

4-3. 勉強法1:短めの長文からスタートして本番レベルの長文に慣れておく

リーディング力を着実に伸ばすには、最初から難しい長文に挑むのではなく、短めの英文から段階的に慣れていくことが大切です。英検®準1級の長文は情報量が多く、背景知識も求められるため、いきなり本番レベルに取り組むと挫折しやすく、読み方のポイントがつかみにくくなるからです。

学習の進め方としては、まず短めの長文で「文構造・主張・展開」を読み取る練習をし、その後で本番に近い長文に進むのが効果的です。

英文に登場する接続語や話の転換に注目しながら、「この段落はどういう役割か?」を意識して読む習慣をつけると、長文全体の流れがつかみやすくなります。

また、解き終わった後は、本文の要点を日本語で要約したり、段落ごとに要旨をメモしたりすることで、「読む」から「理解する」へと読解力を引き上げることができます。

このように、準1級のリーディングに対応するためには、最初から完璧を目指すのではなく、短めの文からステップを踏んで慣れていくことが、確実に得点力を育てる近道です。

4-4. 勉強法2:選択肢の選び方をトレーニングしておく

英検®準1級のリーディングでは、「選択肢をどう選ぶか」の判断力を鍛えることが得点アップのカギになります。

大問1・大問2・大問3まではそれぞれ出題形式が異なるため、それぞれで選択肢の選び方をマスターしておきましょう。

大問1:短文の穴埋め(語彙力+割り切り力)

文章全体を読み、空欄に自然に入る単語を文脈から判断します。「明らかに違う」と思う選択肢を除外して、残った中から選ぶ消去法が有効です。

2つ以上に絞れても迷った場合、時間をかけずに直感で選び、次に進むのが正解です。言葉の意味が分からないのに時間をかけても意味がありません。

時間をかけてしまうと長文問題に影響しますので、割り切って次に進む習慣を作りましょう。

大問2:長文の穴埋め問題(接続の論理を見抜く)

空欄前後の文をよく読み、文章全体の流れや接続の意味を考えて選びます。「しかし」「そのため」「一方で」などの接続詞や副詞に注目すると正解に近づけます。

全体の主張や対比の構造を意識しながら選択肢を比べると、自然なつながりが見えてきます。

大問3:長文の内容一致選択問題(本文との照合力)

設問を先に読んで、何が問われているのかを明確にしてから本文を読むのが効果的です。

本文と合っている記述を探す問題なので、「本文にない情報」や「誇張・ねじれた内容」を含む選択肢は確実に除外します。

解答の根拠となる箇所を本文で確認しながら、事実と合っているものを選びましょう。

このように、リーディングでは「すべての選択肢を慎重に検討する」よりも、不正解を切って正解を選ぶ判断力とスピードのバランスが重要です。語彙や読解の力とあわせて、問題形式ごとの「選び方」を体得しておくと、限られた試験時間の中でも確実に得点を積み上げられるようになります。

4-5. 勉強法3:一般的なエッセイの構成を理解する(対立・変化・展開)

英検®準1級の長文読解では、問題文が展開していく流れや構成のパターンを理解しておくことが大切です。出題される英文の多くが「エッセイ形式に近い構成」で書かれており、その展開には一定のパターンがあるためです。

たとえば、英検®準1級で多く出題される長文には、以下のような構成が多く見られます。

-

対立構造:賛成 vs 反対、利点 vs 欠点

-

時制の変化:過去から現在、そして未来へ

-

展開の論理:ある事実を起点に、原因→結果→影響へと広がっていく

こうした構成をあらかじめ頭に入れておくだけで、「次に何が書かれるか」を予測しながら読めるようになり、読解スピードも理解度も大きく向上します。

また、「however」や「moreover」などの接続副詞も重要なサインです。これらの語は、話の転換や論理の流れを示す目印になるため、見逃さないようにしましょう。接続語が出てきたときに、「今から対立が始まるのか」「補足説明なのか」などを意識することで、本文の構造をつかみやすくなります。

さらに、問題を解くときは、パッセージを読む前に設問を確認しておくのが基本です。あらかじめ何を問われているかを把握しておけば、該当箇所を意識しながら読み進めることができ、効率よく解答できます。

このように、リーディングでは語彙力や文法力に加えて、「英文の構造を理解する力」や「論理展開を読み取る力」が得点を大きく左右します。過去問や参考書を使って、時間内に読みながら構造をつかむ練習を積むことが、リーディング力強化への近道です。

5. 英検®準1級の「リスニング」の勉強法

続いて、英検®準1級のリスニングテストの勉強法についても解説していきます。

リスニング問題は1度しか放送されないため、効率よく内容を理解する訓練をすることが重要になります。そのための詳しい勉強法や、時間配分・目標点数、おすすめの参考書などを解説します。

5-1. 基礎知識:リスニングの時間配分・目標点数

英検®準1級のリスニング問題は、「会話のやりとり」「ナレーション理解」「意見要約」の3パートに分かれています。

全体の問題数は27問で、それぞれ1回しか放送されないため、集中力と瞬発的な理解力が試される試験となっています。

リスニングの大問は3つ

| 形式・課題 | 形式・課題詳細 | 問題数 |

|---|---|---|

| 会話のやりとり理解 会話の内容(一致選択) |

会話の内容に関する質問に答える(放送回数1回) | 12 |

| ナレーション理解 文の内容(一致選択) |

パッセージの内容に関する質問に答える(放送回数1回) | 12 |

| 意見・主張の要約 Real-Life形式の内容 |

Real-Life 形式の放送内容に関する質問に答える(放送回数1回) | 5 |

合格基準に達するためには、各セクションで7割前後の正答を目指すのが基本です。リスニングパートは29点満点ですので、20点以上(約70%)を目標にすると良いでしょう。

英検®準1級一次試験のリスニング試験は30分間で、1問1答形式で一度しか読まれないため、試験中にメモや選択肢の先読みをどう活用するかがカギになります。

リスニングは、他のセクションと違ってその場でやり直しができないため、演習段階から「本番と同じ集中状態」で取り組むことが重要です。また、「先に選択肢に目を通しておく」「登場人物の立場・意見に注目する」などの聞く姿勢・構え方のトレーニングもスコアを左右します。

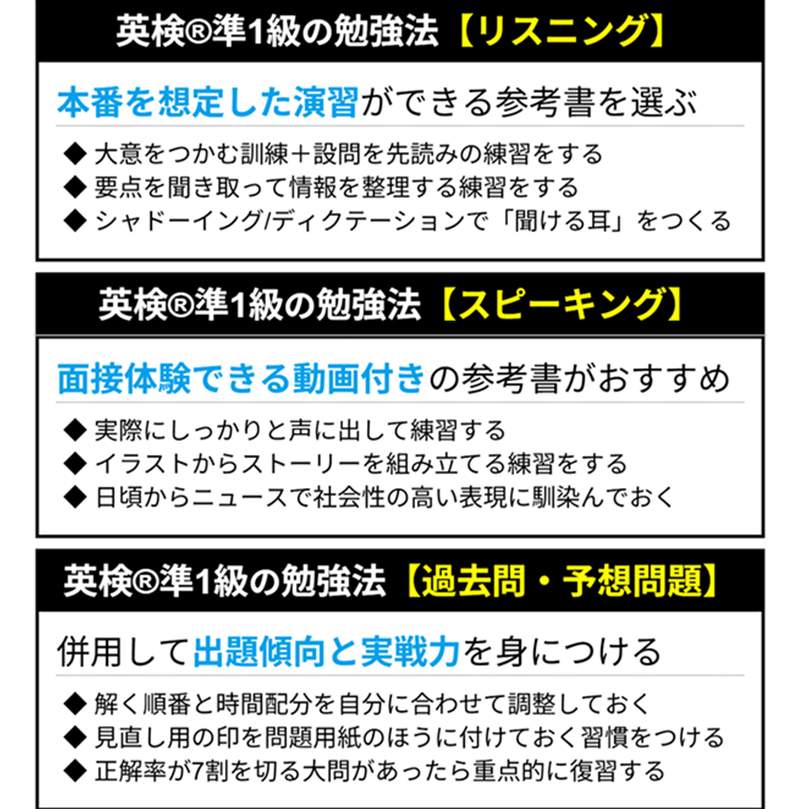

5-2. 参考書:本番を想定した実践演習ができるものを選ぶ

英検®準1級のリスニング対策では、実際の出題形式と同じスピード・語彙レベル・話題で練習できる参考書を選ぶことが非常に重要です。

準1級のリスニングは、日常会話のレベルを超えて社会性のある話題(教育、環境、医療など)が多く出題されるため、TOEIC®や一般の英会話教材では対応しきれないことがあるためです。

そこでおすすめなのが、旺文社「英検準1級総合対策教本」です。

この参考書は、準1級の全技能に対応していますが、とくにリスニングパートは本番と同じ形式・スピード・ナレーターの話し方を再現しており、実践的な演習ができるのが大きな特長です。さらに、各パートに対して「どう聞き取るか」「設問にどう答えるか」といった戦略面の解説も丁寧に掲載されているため、単に音声を聞くだけでなく、「聞く力+解き方のコツ」を同時に習得できます。

効果的な使い方としては、まずは一通り音声を聞いて問題を解き、そのあとスクリプトを確認して「どこで情報を取りこぼしたか」「選択肢のどこで迷ったか」を分析することがポイントです。

慣れてきたら、再度聞き直してシャドーイングやディクテーションに取り組むことで、リスニング力と語彙の定着を同時に図ることができます。

このように、本番形式で繰り返し演習でき、かつ設問の解き方まで丁寧に解説されている参考書を活用することが、リスニングセクションで安定して得点するための近道です。

5-3. 勉強法1:大意をつかむ訓練+設問を先読みして聞くべきポイントを絞る

英検®準1級のリスニング問題では、すべての単語を聞き取ろうとするのではなく、話の流れや要点を素早くつかむことが重要です。さらに、本番では音声が一度しか読まれないため、聞く前に「どこに注意して聞くか」を明確にしておくことも大きな武器になります。

まず意識すべきは、多少わからない単語があっても気にせず、全体の意味(大意)をつかむ練習をすることです。話の目的や登場人物の立場、意見の変化、結論がどうなったかといった「話の骨格」に集中すれば、わからない単語があっても文脈から推測することができるはずです。

特に長めのナレーション問題や意見要約問題では、「どんなテーマについて、誰が何を言ったか」を理解することが得点につながります。

そのためには、音声を聞く前に設問や選択肢を先に読んでおく「先読み」の習慣を身につけておきましょう。設問を先に把握することで、「この人物の意見が問われている」「問題は原因と結果を聞いている」といった聞くべきポイントが明確になり、情報の取捨選択がしやすくなります。

たとえば、設問が「What is the man concerned about?」で、選択肢に “schedule”、“budget”、“weather” などがある場合、話の中で何が障害や課題として出てくるかを意識して聞くと効率的に正解にたどり着けます。

このように、「大意をつかむ」力と「設問から注目ポイントを予測する」技術を掛け合わせることで、英検®準1級のリスニングを戦略的に攻略できるようになります。

日々の練習では、スクリプトを読む前に「自分はどこまで理解できたか?」を自分なりに要約してみることも、効果的なトレーニングになります。

5-4. 勉強法2:要点を聞き取って情報を整理する練習をする

英検®準1級のリスニングでは、聞こえてきた情報の中から「何が問われそうか」「何が重要か」を素早く整理する力が問われます。音声は一度しか読まれず、情報量も多いため、ただ聞くだけでは内容が頭に残りにくいからです。

そのため、練習段階では聞いた内容を要点ごとに整理する意識を持つことが大切です。

具体的には、When(いつ)、Where(どこで)、What(何が)、Who(誰が)など、必要に応じてメモを取ったり、自分なりにまとめたりすることで、「聞いて終わり」ではなく、「聞いて理解する」訓練ができます。

たとえば、「次の会議は来週火曜日、場所は本社の会議室」という内容が聞こえたら、

when:next Tuesday

where:main office

という形で、最小限のキーワードだけを残すような練習がおすすめです。

ただし、本番では必ずしもメモを取る必要はありません。むしろ「書いているうちに聞き逃してしまう」という人もいますし、音声に集中したほうが力を発揮できる人もいます。

実際の試験スタイルは人それぞれですが、練習の段階では「要点を整理して理解する力」を鍛えておくことが、結果としてリスニング全体の底力につながります。

まずは、「自分はどこでつまずきやすいか」「どの情報が拾えていないか」を把握しながら練習を重ねましょう。

要点整理のスキルが身につけば、自然と「何を意識して聞けばよいか」が明確になり、リスニング全体がぐっと楽になります。

5-5. 勉強法3:シャドーイングとディクテーションで「聞ける耳」をつくる

英検®準1級のリスニングは、ナチュラルなスピードと実践的な内容で出題されるため、音声を「なんとなく聞く」だけでは内容を取りこぼしてしまうことがあります。そこで効果的なのが、シャドーイングやディクテーションといった「聞く耳」を鍛えるトレーニングです。

シャドーイングは、流れてくる英文を音声のすぐ後ろからマネして発話する練習法です。シャドーイングを続けることで、英語特有の音のつながりや抑揚、リズムに耳が慣れ、意味のかたまり(チャンク)ごとに理解する力がついてきます。

英検®準1級の音声スピードにも徐々に対応できるようになり、「聞き取れているのに理解できない」という悩みを減らすことができます。

一方で、ディクテーションは、音声を一文ずつ止めながら正確に書き取る練習法です。細かい語彙や前置詞、複数形の「s」、時制の違いなど、これまで「なんとなく流していた音」に対して注意を向ける力を鍛えることができます。

シャドーイングとディクテーションは、音声のスピードや語法に自然と慣れることが可能な基礎トレーニングです。英検®準1級のリスニングを聞き取る力に不安がある方は、問題演習と並行して取り入れてみてください。

6. 英検®準1級の「スピーキング(二次試験・面接)」の勉強法

英検®準1級のスピーキングは、一次試験(筆記試験+リスニング)に合格した方のみが受験する二次試験で面接方式で行われるテストです。

スピーキングは決まった流れや形式で試験が行われるため、出題形式に沿った学習方法を進めると効率的に得点につながります。

スピーキングの基礎知識やおすすめの参考書、勉強法を詳しく解説していきます。

6-1. 基礎知識:スピーキングの出題形式・問題数・目標点数

英検®準1級のスピーキング(二次試験・面接)は、受験者と面接官が1対1で対話形式のテストを行う「面接形式」のスピーキング試験です。

一次試験を通過した方だけが受験でき、内容は社会性の高いテーマに対する意見や、イラストの説明など、実践的な英語能力が問われます。

スピーキングの設問・形式・問題数

| 形式・課題 | 形式・課題詳細 | 問題数 |

|---|---|---|

| Q1(ナレーション) | 4コマのイラストの展開を説明する(準備時間1分間、ナレーション時間2分間) | 1 |

| Q2 | イラストに関連した質問に答える | 1 |

| Q3・Q4 | カードのトピックに関連した一般的な質問に答える | 2 |

| Q5 | トピックにやや関連した社会的テーマに対する自分の意見を表明する | 1 |

社会性の高い分野の話題の出題例としては、在宅勤務、レストランでの喫煙、チャイルドシート、住民運動、キャッチセールス、護身術があります。

スピーキングでは、ナレーションの内容および質問の回答内容、発音、語彙、文法、語法、情報量、積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や態度などの観点で評価がされます。

英検®準1級のスピーキング(二次試験)の目標点数は、CSEスコアで750点満点中512点以上、つまり合格点はおよそ68%となります。

設問ごとの詳しい配点(素点)は公表されていませんが、ナレーションが15点、Q1~Q4は各5点、態度(Attitude)3点の計38点満点で評価されるといわれています。ナレーションの配点が高いため、ナレーションを得点源にして23点を目指しましょう。

合格を目指すには、単に質問に答えるだけでなく、論理的な理由づけと会話の自然さを意識して練習することが大切です。

6-2. 参考書:面接をリアルに体験できる動画の付いたものを選ぶ

英検®準1級のスピーキング(二次試験)対策には、本番と同じ流れで面接を体験できる参考書を選ぶことが非常に効果的です。面接形式に慣れていないと、質問の流れや答えるタイミングに戸惑い、英語力はあっても実力を発揮できないことがあるからです。

そこでおすすめなのが、旺文社「14日でできる! 英検準1級 二次試験・面接 完全予想問題」です。このテキストは、実際の面接の流れに沿った予想問題が豊富に収録されているうえ、プロによる模擬面接の動画も視聴できるため、はじめての受験でも安心して対策できます。

動画では、面接官とのやりとりや答え方のテンポ、視線や態度など、文字だけではわかりにくい「リアルな面接の雰囲気」まで体感できるのが大きな特徴となっています。

使い方としては、まず動画を見て全体の流れを把握し、その後は1日1セットずつ問題に取り組みながら、自分の回答を声に出して練習していくのが効果的です。時間を測りながら回答することで、本番の緊張感を想定した練習にもなりますし、自分の話し方や語彙の癖にも気づくことができます。

形式に慣れながら、回答の精度も高めていける教材を選ぶことで、二次試験での得点力が確実に向上します。違う参考書を選ぶ場合も、本番に近い感覚で実践演習できるものを選びましょう。

6-3. 勉強法1:実際にしっかりと声に出して練習する

英検®準1級のスピーキング対策では、「実際に声に出して話す練習」を積み重ねることが合格へのカギです。本番の面接では、内容や語彙だけでなく発音・リズム・声の大きさ、さらには姿勢や表情といった「Attitude(態度)」も評価対象になるからです。

頭では答えが思い浮かんでいても、いざ本番で話そうとすると「スムーズに言えない」「途中で文が詰まってしまう」という人は多くいます。「話す力」を養うには、黙読や頭の中だけの練習では不十分で、実際に口を動かして練習することが欠かせません。

効果的な方法としては、模擬問題を使って声に出して答え、自分の音声を録音し、あとから自己チェックする練習です。録音を聞くことで、自分では気づきにくい文法ミス、語尾の処理、声の小ささ、話すスピード、イントネーションなどの改善点に気づくことができます。

自分では採点が難しいという場合には、オンライン英会話サービスで模擬面接をしてもらうのも非常におすすめです。英語の講師に本番形式で質問してもらい、実際の面接官とのやりとりを想定した練習ができることで、「本番での緊張」や「返答のタイミング」にも対応できるようになります。

なお、評価項目の一つであるAttitude(態度)には、内容だけでなく明るい表情、アイコンタクト、適切な相づちやうなずきも含まれています。

完璧な答えができなくても、伝えようとする姿勢や、堂々とした振る舞いがプラス評価につながることも多いため、日頃から「面接を意識した話し方」を心がけておくと安心です。

6-4. 勉強法2:初めて見るイラストからストーリーを組み立てる練習をする

英検®準1級のスピーキング試験では、問題カードの4コマイラストをもとにストーリーを説明する「ナレーション」の配点が最も高く設定されています。そのため、ナレーション問題を攻略することが、合格のための大きなポイントになります。

ナレーション問題では、面接官から指示文と4コマのイラストが印刷された問題カードが手渡されます。受験者にはまず1分間の準備時間が与えられ、その後に最大2分間まで説明する時間があります。

ただ順番に状況を述べるだけでなく、登場人物の行動や気持ちの変化を汲み取りながら、展開に合わせて話す構成力と即興力が問われます。

この「2分間」というのは、思っている以上に長く感じられることが多く、早めに話し終えてしまって焦る受験者も少なくありません。ナレーション対策では、2分間しっかり話し切るための構成力と話を膨らませる技術を身につけることがとても重要です。

スピーキング(二次試験・面接)のナレーションの効果的な練習方法

1. 起承転結でストーリーの流れをつかむ

2. 各コマを1つずつ説明しながら、補足情報を加える

-

「なぜそうしたのか」「どう感じたか」「その後どうなるか」を1文ずつ追加することで、話を自然にふくらませることができます。

3. ストップウォッチで2分を意識したトレーニングをする

-

実際に2分間話す練習をしながら、「どのくらい話すとどれだけ時間がかかるか」を体感的に理解しておきましょう。

-

余った場合に補足を入れられるように、言い換え表現や追加のフレーズをストックしておくと安心です。

-

早く終わってしまったときに黙ってしまうのではなく、できるだけ何か補足して伝える努力(Attitude)を見せることが大切です。

イラスト問題は見て終わり・話して終わりではなく、「どう構成するか」を意識して練習することで飛躍的に上達します。配点の高いこのパートで安定して得点できれば、二次試験全体の合格がぐっと近づきます。

6-5. 勉強法3:日頃からニュースに触れて社会性の高い単語・表現に馴染んでおく

スピーキングのQ5の勉強法としては、普段から社会性の高い話題に触れておくことが大切です。

英検®準1級のスピーキング(二次試験)では、問題カードのナレーション(Q1)とイラストに関連した質問(Q2)、トピックに関連した質問(Q3・Q4)のあとに、トピックにやや関連した社会的テーマについて自分の意見を述べる問題(Q5)が出題されます。

Q5は配点こそ5点ですが、「試験の締め」にあたるため、うまく答えられれば全体を好印象で終えることができます。また、スピーキング対策で時事トピックや表現に慣れておくと、テスト全体の得点力が底上げされます。

英語のニュースに日頃から触れておき、それぞれの話題について「自分なら賛成か反対か」「その理由2つ」を簡単にまとめる訓練を行うのがおすすめです。

また、スピーキング用に使える表現をあらかじめストックしておくのもおすすめです。これらの表現は、ライティングでも活用できますし、読解時に文章構造を理解する助けにもなります。

ニュースに触れておくことは、スピーキングだけでなく、ライティングやリーディングの力を底上げすることにもつながります。各セクションを横断して実力を高められるので、ぜひ日々のスキマ時間にニュースをチェックする習慣をつけましょう。

7. 英検®準1級の「過去問・予想問題」の勉強法

ここからは、英検®準1級の過去問や予想問題を使った勉強法について解説します。

どのように問題集を活用するのかや、具体的な勉強の進め方を説明するので、参考になさってみてください。

7-1. 問題集:過去問と予想問題を併用して出題傾向と実戦力が身につくものを選ぶ

英検®準1級に合格するためには、実際の出題形式・レベル・時間感覚を体に染み込ませることが非常に重要です。そのためには、本番と同じ形式の過去問および予想問題に取り組むことが最も効率的な学習法のひとつです。

そこでおすすめなのが、旺文社「英検準1級 過去6回全問題集」と旺文社「7日間完成 英検準1級 予想問題ドリル」の2冊です。2冊を併用すれば、「出題傾向の理解」と「実戦的なトレーニング」の両方をバランスよく行うことができます。

過去問題集の活用方法としては、以下が効果的です。

-

1.

最初は時間を気にせず1回分を解いてみて、自分の苦手分野を把握する

-

2.

慣れてきたら、制限時間を守って模試形式で解く練習へ移行する

-

3.

二次試験パートでは、スピーキングの質問に実際に声を出して答える練習を組み込む

また、予想問題集は、本番直前期の総仕上げや弱点補強にぴったりです。旺文社の予想問題集は最新の出題傾向を反映した予想問題を7日分のスケジュールで学習できる内容となっています。

本番1週間前の「力試し」として1日1回ペースで模擬テスト的に使うのもおすすめです。

7-2. 勉強法1:解く順番と時間配分を自分に合わせて調整しておく

英検®準1級の一次試験(筆記試験)では、リーディングとライティングあわせて90分の制限時間の中で解答する必要があります。時間に追われて焦らないためには、各大問にかける時間と解く順番をあらかじめ決めておくことが重要です。

よく紹介される時間配分の目安は以下の通りです。

リーディング(45〜50分程度)

| 形式・課題 | 問題数 | 目安時間 |

|---|---|---|

| 大問1:語彙問題 短文の語句(空所補充) |

18問 | 約10分 |

| 大問2:長文の穴埋め 長文の語句(空所補充) |

6問 | 約15分 |

| 大問3:長文の内容理解 長文の内容(一致選択) |

7問 | 約20分 |

ライティング(35〜40分程度)

| 形式・課題 | 問題数 | 目安時間 |

|---|---|---|

| 英文要約 | 1問 | 約15分 |

| 英作文(意見論述) | 1問 | 約25分 |

これらはあくまでも一般的な目安であり、自分の得意・不得意に応じて調整することがポイントです。また、一般的にはライティング(特に意見論述)から先に解くのが定石とされていますが、順番を変えたほうが得点につながるのであれば検討すべきです。

自分に合った時間配分と解く順番を見つける方法

-

1.

過去問や予想問題を使って何度か異なる順番・配分で試してみる

-

2.

制限時間内にすべて解き終わるパターンを探す

-

3.

得点の伸びやすいパート(自分の得意分野)を活かせる時間設計にする

「時間配分はこの通りにすべき」と決めつけるのではなく、目安を参考にしながら、自分にとってベストな戦略を見つけておくことが合格の鍵です。

7-3. 勉強法2:見直し用の印を問題用紙のほうに付けておく習慣をつける

英検®準1級の一次試験(筆記試験)では、時間内にすべての問題を解き終えたあと、どの問題を見直すかを瞬時に判断できることが得点アップにつながります。

そのためには、見直しが必要な問題に「印」をつけておく習慣を、普段の練習から身につけておくことが重要です。

試験本番では、問題冊子とマークシート用紙が分かれているため、問題冊子のほうに「どの問題を後で見直すか」を示す印をつけておく工夫が必要になります。

-

※ただし、英検®準1級は時間に余裕のない試験なので、必ず見直しができるとは限りません。見直し用の印を付けることに集中しすぎるのはおすすめしません。本番では、絶対に見直ししたいと感じた問題だけ書き込みするのも良いかもしれません。

見直しのための工夫としておすすめなのは、

-

選んだ選択肢に○(丸)をつけておく

-

明らかに違う選択肢には×(バツ)をつける

-

もう少し考えれば分かりそうな問題には、見直しのマーク(?や✓)をつけておく

このように印をつけておけば、マークシートずれの防止にも有効です。また、時間が余ったときに、優先して確認すべき問題がすぐに分かるようになります。

設問や選択肢が微妙に紛らわしい問題もあるため、冷静になったあとで再検討できることが得点に直結します。

本番は時間との戦いですが、練習段階では問題冊子に直接「選んだ根拠」や「迷った選択肢」を簡単にメモしておくと、あとで復習するときにも非常に役立ちます。

7-4. 勉強法3:正解率が7割を切る大問があったら重点的に復習する

英検®準1級の一次試験の合格ラインは約70%とされています(実際には問題の配点や難易度によって変動)。

そのため、過去問や予想問題を解いたあとは、「どの大問の正答率が7割を切っているか」を必ずチェックし、苦手分野を重点的に復習することが重要です。

たとえば、毎回「語彙問題だけ6割前後しか取れない」「長文読解が時間切れで半分しか解けない」といった傾向があるなら、そこがスコアを押し下げる原因になっている可能性が高いです。

復習では、以下のようなポイントに注目しましょう。

-

語彙問題:知らなかった単語をリスト化し、意味・使い方まで覚え直す

-

長文読解:間違えた選択肢の根拠を、本文に戻って探す癖をつける

-

英作文:模範解答と比較し、「構成」「接続表現」「論理性」を見直す

単に正誤だけで終わらせず、「なぜ間違えたか」「どうすれば防げたか」まで振り返ることが、合格につながります。

8. 英検®準1級合格のための勉強スケジュール

ここまでの章で、英検®準1級のセクションごとの特徴(基礎知識)や勉強法について詳しく解説してきました。かなり具体的に勉強法や効率的に学習するコツをイメージできたのではないでしょうか。

最後に、英検®準1級合格のための勉強スケジュールについても解説していきます。

どれだけ良い参考書や勉強法を知っていても、だらだらと勉強してしまっては意味がありません。限られた期間の中でそれらをどう組み立てて実行するかが合格の決め手になります。

本章では、1ヶ月または2ヶ月で合格を目指す場合におすすめのスケジュールを具体的にご紹介します。

これから学習計画を立てたい方は、本章の内容をもとに、勉強の優先順位やバランスを参考にしてみてください。

8-1. 1ヶ月で英検®準1級合格を目指す場合

1ヶ月という短期間で英検®準1級に合格するためには、優先順位を明確にし、毎日の学習を「集中と反復」で効率的に回していくことが不可欠です。

基本的には、語彙やトピックの理解なども含めて、問題集を解きながら学習する「アウトプット型学習」を中心に進めましょう。

この記事で紹介してきた教材や方針に沿って、1ヶ月で成果を出すための学習スケジュールをご提案します。

第1週:語彙+実力把握+文脈対応力を養う

-

過去問1回分を解いて、自分の弱点と時間感覚を把握

-

語彙対策は、旺文社「英検準1級 文で覚える単熟語」を1日1ユニットずつ進める

(単語を暗記するのではなく、文脈の中で使われる意味ごと覚える) -

リーディングは大問1の語彙問題+短い長文(大問2)から解き方を含めて学習する

第2週:長文読解・英文要約・英作文の基礎固め

-

リーディングは、旺文社「英検分野別ターゲット 準1級リーディング問題」を活用し、大問3(内容一致選択)を中心に演習を進める

-

英文要約の練習:2分で読んで、10分でまとめるトレーニングをする

-

英作文(意見論述)は構成(主張→理由2つ→結論)の型を覚え、テンプレートを使って1日1題書く

-

書いた作文は、音読+録音+見直しまでをセットにする

第3週:リスニング・スピーキング強化+模試形式での総合演習

-

旺文社「英検準1級総合対策教本」のリスニング問題を使って、設問先読み→大意把握→5W1H整理の練習をする

-

毎日1トピックでもいいので、スピーキングの模擬質問に声に出して答える

-

過去問1回分を時間を測って本番形式で解いてみる

第4週:弱点補強とスピーキング対策の仕上げ

-

正答率7割を切っている大問を重点的に復習する

-

ライティング・スピーキングは、頻出トピックで実際に意見を組み立てて「話す」「書く」練習を重ねる

-

旺文社「14日でできる! 英検準1級 二次試験・面接 完全予想問題」の動画を使って面接の流れや態度(アティチュード)も体に覚えさせる

1ヶ月という限られた期間でも、「正しい教材」と「毎日触れること」を徹底すれば、十分に合格は狙えます。

書く・話すといったアウトプット練習を軸に据えることで、試験全体の得点力がバランスよく高まるでしょう。

8-2. 2ヶ月で英検®準1級合格を目指す場合

2ヶ月あれば、英検®準1級に必要な各技能を段階的に習得しながらバランスよく仕上げることができます。

学習の基本方針としては、以下のようなイメージです。

-

1ヶ月目は基礎固めと型の習得に集中

-

2ヶ月目は演習・本番形式でのアウトプット練習を中心に展開

-

毎日1〜2時間の学習時間をベースに、週末にまとめて取り組む時間を確保

これまでの記事でご紹介してきた教材や勉強法に基づき、無理なく、でも確実に合格を目指すための実践的なスケジュールをご提案します。

1ヶ月目:インプットと型の習得

(1)語彙・文法

-

旺文社「英検準1級 文で覚える単熟語」を1日1ユニットペースで進める

-

文脈の中で使い方まで意識しながら反復する

-

類義語・言い換え表現にも注目し、リーディングやライティング対策につなげる

(2)リーディング

旺文社「英検分野別ターゲット英検準1級リーディング問題」を使って以下を進める

-

第1週:語彙空所補充(大問1)

-

第2週:短い長文+空所補充(大問2)

-

第3週:長文内容一致(大問3)

(3)ライティング(要約・意見論述)

-

要約:2分で把握→10分で要約を書く練習を継続

-

意見論述:主張→理由2つ→結論の型で、毎日1題書く+見直す

-

テンプレート表現やつなぎ語の使い方にも慣れておく

(4)リスニング

旺文社「英検準1級総合対策教本」を使って

-

大問1〜3に対応する聞き方(先読み・大意把握・5W1H)を練習する

-

週に2〜3回はシャドーイング・ディクテーションにも取り組む

2ヶ月目:実戦演習とアウトプット強化

(1)過去問・模試形式演習

-

旺文社「英検準1級 過去6回全問題集」で週1回、本番形式で解く

-

時間配分・解く順番・見直しの仕方まで含めて本番を意識

-

模試後は必ず「どこが7割を切ったか」を確認して重点的に復習する

(2)スピーキング(二次試験対策)

-

旺文社「14日でできる! 英検準1級 二次試験・面接 完全予想問題」で流れと頻出テーマを把握

-

ナレーション(Q1)は毎日1枚のイラストで練習する

-

Q5対策として、新聞・ニュースから社会的話題をピックアップし、意見を述べる練習もセットで行う

(3)弱点補強と総仕上げ

-

苦手な大問があれば、旺文社「7日間完成 英検準1級 予想問題ドリル」を活用して集中的に練習

-

試験直前期は、過去問のスピーキング質問に即答する練習もおすすめ

2ヶ月あれば、型の習得→演習→本番想定の実戦練習までしっかり取り組める時間があります。

急ぎすぎずに、かつ、ダラダラしないペース配分で、毎週ごとにテーマを絞って段階的に実力を積み上げていきましょう。

9. 独学が不安なら英会話イーオンの「英検®対策コース」も活用しよう

この記事では、英検®準1級の基本情報から詳しい勉強法まで、コツを押さえた内容を解説してきました。かなり具体的にスケジュールなども含めてイメージできたのではないでしょうか。

しかしながら、こうした勉強法を独学で行うのは、想像以上に大変なことです。とくに「英作文の添削」や「スピーキングの練習」などは、誰かに見てもらうことでグッと伸びる分野でもあります。

そこでおすすめなのが、英検®対策に特化したレッスンが受けられる英会話イーオンです。

独学で学んできた方でも、仕上げや弱点対策、面接対策にプロの力を取り入れることで、効率よく合格を目指すことができます。

9-1. 英会話イーオンは「学習」「訓練」「実践」の3ステップで英語力を高める

英語力を本当に伸ばすには、次の3つの要素をバランスよく取り入れることが大切です。

-

知識としての学習(インプット):単語・文法・表現・構文などを理解する段階

-

知識を使えるようにする訓練(トレーニング):声に出して使う、作文・音読・スピーキングなどの反復練習

-

英語を使う実践の場(コミュニケーション):自分の言葉で英語を話す、聞き返す、意見を述べる

この【学習】【訓練】【実践】の3つのステップを教室の中でバランスよく繰り返せる環境が、英会話イーオンには整っています。

9-2. 英検®対策コースでは弱点に合わせたピンポイント対策が可能

イーオンでは、英検®準1級の対策として、1回完結型のレッスンを開設しています。コースの途中からでも参加可能で、自分の弱点に合わせたピンポイントな補強ができます。

たとえば、ライティング対策コース※を受講して、「自分の英作文を添削してもらいたい」といった使い方が可能です。

-

※オンライン校はで月謝制の英検コースが2025年7月から開始予定です。準1級コースもあります。

下記詳細

英検Ⓡ一次試験の各パートを解くコツが学べ、テストの攻略法だけではなく、

合格に必要な英語力も伸ばせるカリキュラムです。

また英作文対策として文全体の組み立て方も学べます。

英会話イーオンには英検®1級を取得している教師が多数在籍しているので、難易度の高い準1級に対しても、しっかりと学習の仕方や問題を解くポイントなどをお伝えすることができます。

「今の自分に必要なことがわからない」「独学で限界を感じている」という方でも、プロの講師と一緒に対策すれば、効率よく目標達成へ近づけます。

準1級コースは期間限定の開催となりますが、毎回満席になるほど人気のコースとなっています。まずはお気軽に「無料体験レッスン予約」からお問い合わせください。

10. まとめ

本記事では「英検®準1級の勉強法」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

独学が不安な方は、英会話イーオンの「英検®対策コース」もぜひご活用ください。まずはお気軽にお問い合わせください。

個別無料体験レッスン&説明会はこちら

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)