-

英語上達への近道

「英語の長文が読めない……」

そのような悩みを抱えているのは、取り組み方の問題かもしれません。

英語の長文を読むためには、リスニングやスピーキングとは異なるコツが必要です。

長文を苦手としている方は、“やってはいけない間違い” を犯していないか、確認してみましょう。

本記事では、次の7つの間違いについて、詳しく解説します。

そのうえで、英語の長文が読めないときの対策や、長文読解が得意な人たちの習慣も、ご紹介します。

ポイントを押さえて、効率的に、英語の長文を読める力を身につけていきましょう。

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)

目次

1. 英語の長文を読めない人がやっている7つの間違い

冒頭でも触れたとおり、英語の長文がうまく読めない人には、陥りがちな間違いがあります。

間違いを理解し、改善することで、英語の読解力は格段に高められます。さっそくひとつずつ、見ていきましょう。

1-1. 単語ごとに日本語訳しようとする

1つ目の間違いは「単語ごとに日本語訳しようとする」です。

英語の長文を読む際、単語ごとに日本語訳をしていないでしょうか。

たとえば、"The quick brown fox jumps over the lazy dog." という英文があった場合を考えてみましょう。

「速い」「茶色い」「キツネ」「跳ぶ」「上で」「怠惰な」「犬」……という具合に、頭から日本語に変換する読み方をしていると、長文読解がうまくいきません。

その理由は、非効率で、時間がかかりすぎるからです。

単語ごとの日本語訳に取りかかっているうちに、物語全体の流れや文脈を、見失ってしまいます。

解決策は後述しますが、単語ごとに細かく訳すのではなく、ある程度の「かたまり」ごとに意味をつかんでいくことが、長文の読み方のコツです。

1-2. 文脈を無視する

2つ目の間違いは「文脈を無視する」です。

文脈を読み解くことに重点を置かず、“文章ごとの意味” に焦点を当てる読み方も、理解を妨げる要因になります。

長文読解では、文脈を把握することで初めて、全体の意味を推測できるようになるからです。

たとえば、“He's swimming in the lake.” という文だけでは、“He” が誰なのか、なぜ湖で泳いでいるのかが不明です。

前後の文脈があれば、これらの疑問が解消されることが多いでしょう。

1-3. 長い文章を一度に理解しようとする

3つ目の間違いは「長い文章を一度に理解しようとする」です。

長い文章を一度に理解しようとすることも、効率的な読解の妨げとなります。

先ほど、「かたまりごとに意味をつかむことが大事」とお伝えしました。一方、逆に早とちりで、意味を誤解してしまう読み方の人もいます。

とくに試験問題では、ひっかけで誤解を誘発する文章が採用されていることもあるので、ご注意ください。

段落や文章をいくつかの部分に分け、それぞれの主要なポイントを理解することから始めましょう。これにより、全体の理解が容易になります。

4つ目の間違いは「知らない単語に引っかかる」です。

知らない単語に出くわしたとき、そこで立ち止まってしまうのは、自然な反応です。

「しまった、知らない単語がある」と、焦ってしまうかもしれません。

しかし、長文読解では、すべての単語を知っている必要はありません。

むしろ試験では、文脈から推測できる力があるかを見るために、あえて難解な単語を含む文章が採用されることもあります。

たとえば、"He is an avid reader." の文において、「avid」の意味がわからなくても、前後の文脈から「彼は熱心な読者である」と推測できるかもしれません。

このように、推測力を高めることが大切です。

1-5. 頭の中で音読している

5つ目の間違いは「頭の中で音読している」です。

英語の長文を読むときに、頭の中で音読するように英文を読み上げると、読むスピードが遅くなります。

試験のように限られた時間の中での長文読解では、速読が重要です。

たとえば、“The fox darted through the woods.” を、頭の中で「ザ フォックス ダーテッド スルー ザ ウッズ」と読んでいないでしょうか。

これは、自分では読んでいるつもりなのに、意味が入ってこない状況に陥りやすい間違いです。

英語でそのまま思考できる英語上級者であれば、早口で黙読する方法もあります。

しかし、上級者以外は、「英語を頭の中で読み上げる」のではなく、「文章や単語を見る」ことで、意味を把握できるように練習を積むほうが、効率的です。

1-6. 目的を持たずに読んでいる

6つ目の間違いは「目的を持たずに読んでいる」です。

試験で長文を読む際は、「何を知りたいか」という目的意識を持って読むことが重要です。

ただし、

「最初に設問を読んで、その答えを探しながら読むのが正解ですか?」

という質問に対しては、かならずしも、それが正解とはいえません。

長文読解が苦手な方は、いきなり設問を読むと、設問の読解につまずくケースが少なくないからです。

何の話題かわからない、前情報なしの状態で設問を読み、その設問の意図を理解するのは難しいのです。結果、誤った目的意識で本文を読んでしまいます。

まずは、「その長文のメインテーマは何か?」「ストーリーは?」「筆者の主張は?」といった、大枠をつかむ目的で読んでいくことが大切です(詳細は後述します)。

1-7. 単語やフレーズの基礎知識が足りない

7つ目の間違いは「単語やフレーズの基礎知識が足りない」です。

英語の長文読解において、すべての単語を知っている必要はないと、先ほど述べました。

しかしながら、単語やフレーズの基礎知識が明らかに不足していれば、理解が難しくなります。語彙力は、英語の長文読解の基礎を作るものです。

「知らない単語だらけで、英語の長文が読めない」

という場合は、語彙力を鍛える必要があります。

以上、7つの間違いをご紹介しました。

-

単語ごとに日本語訳しようとする

-

文脈を無視する

-

長い文章を一度に理解しようとする

-

知らない単語に引っかかる

-

頭の中で音読している

-

目的を持たずに読んでいる

-

単語やフレーズの基礎知識が足りない

心当たりがある間違いは、あったでしょうか。ひとつずつ改善することで、読解力は確実に向上します。

次のセクションでは、具体的な解決方法を見ていきましょう。

2. 英語の長文を読めないときの解決法

英語の長文読解に苦労する場合、今までとは異なるアプローチを取り入れてみるのがおすすめです。

ここでは、5つの方法をご紹介します。

-

途中で設問を読む(試験の場合)

-

接続詞に印を付けながら読む

-

登場人物に印を付けながら読む

-

知らない単語の意味を推測する法則を知る

-

基本的な文法をマスターする

2-1. 途中で設問を読む(試験の場合)

1つ目の解決法は「途中で設問を読む(試験の場合)」です。

試験における英語の長文読解は、「最初に設問を読む派」と「最後に設問を読む派」の大きく2つに分かれます。

苦手意識がある方は、「途中で設問を読む」やり方で、両者の “いいとこ取り” をすることをおすすめします。

具体的には、最初に1回、全体のトピック(扱っている話題)をつかむために、本文全体をざっと読みます。以下の答えを探してください。

- 文学的な文章か?論述的な文章か?

-

-

⇒ 文学的な文章の場合、ストーリーの把握と登場人物の気持ちの理解が大切。

-

⇒ 論述的な文章の場合、筆者の主張の理解が大切。

-

文章のタイトル、見出し、図表などがあれば確認し、文章の大まかな内容や構造を予測しましょう。

たとえば、文章の書き出しが、「Global Warming」であれば、気候変動に関連する内容であることが予測できます。このように、読む前の心の準備が、読解の効率を高めます。

なお、「本文全体をざっと読みます」とお伝えしましたが、「ざっと読むのが難しい、試験時間に間に合わない」という方は、小分けにしましょう。

本文全体ではなく、3分の1程度まで読んで、いったん区切ってください。途中まででも、本文を読んでおくことで、設問を理解しやすくなります。

このような準備をしてから、設問を読みます。

設問を読むと、「どのような情報を探せばよいのか?」という目的意識が明確になります。その状態で、また本文に戻ると、効率的に読み進めやすくなります。

読み進め方は、以下に続きます。

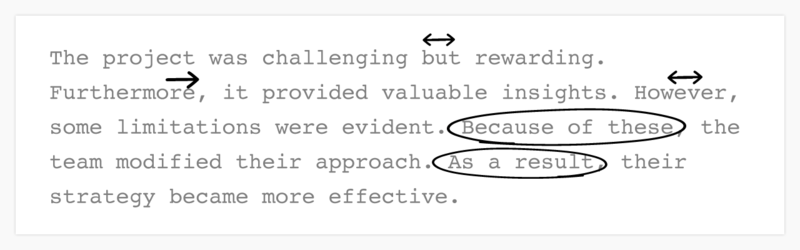

2-2. 接続詞に印を付けながら読む

2つ目の解決法は「接続詞に印を付けながら読む」です。

長文読解では「文脈の理解」が重要となることをお伝えしました。

文脈を理解するうえで、大きなヒントを与えてくれるのが、接続詞です。

接続詞には、自分にとってわかりやすい印を付けながら読んでください。

印の付け方の例

順接(そして、それで):「⇒」

〔例〕and / moreover / furthermore

逆説(しかし、ところが):「⇔」

〔例〕but / however / nevertheless

また、とくに設問で聞かれやすいのは、以下の接続詞の近くにある情報です。

つまり、要するに:「筆者の主張」に関する設問の答えがあることが多い

〔例〕in other words / to sum up / that is など

なぜなら:「〜の理由を述べよ」の設問の答えがあることが多い

〔例〕because / since / as など

このように、接続詞に注意を払いながら読み進めると、文脈をしっかり理解しながら読解できます。

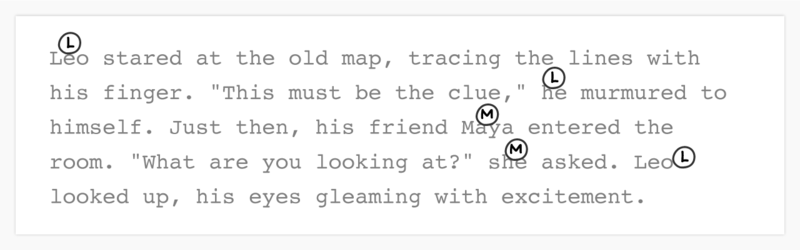

2-3. 登場人物に印を付けながら読む

3つめの解決法は「登場人物に印を付けながら読む」です。

小説の一節など、文学的な文章の場合、登場人物の把握やその感情の理解が、設問になることがあります。

登場人物にも、印を付けながら読みましょう。

英語の場合、代名詞(he / sheなど)が多用されます。同じ人物には、同じ記号でマークしておくと、誤読を防げます。

2-4. 知らない単語の意味を推測する法則を知る

4つ目の解決法は「知らない単語の意味を推測する法則を知る」です。

本文中で知らない単語に出会ったとき、「接頭辞」と「接尾辞」について知っていると、推測しやすくなります。

- 接頭辞

- 単語の意味に方向性や特性を加えます。たとえば、「un-」は否定の意味を持ち、「re-」は繰り返しを示します。

- 接尾辞

- 単語の品詞を変えたり、追加の意味を与えたりします。たとえば、「-ness」は名詞を形成し、「-able」は形容詞を作ります。

具体例を見てみましょう。

接頭辞の例

- un-(否定)

- unhappy(不幸な)、unusual(普通でない)

- re-(繰り返しまたは逆の動作)

- rewrite( 書き直す)、return(戻る)

- dis-(否定、逆)

- dislike(嫌う)、disappear(消える)

- pre-(前に)

- preview(予告)、predict(予測する)

- over-(過剰に)

- overeat(食べ過ぎる)、overestimate(過大評価する)

接尾辞の例

- -able / -ible(可能性)

- readable(読みやすい)、accessible(アクセスしやすい)

- -ness(名詞化)

- happiness(幸福)、kindness(親切)

- -ment(名詞化)

- agreement(同意)、development(発展)

- -tion / -sion(名詞化)

- action(行動)、decision(決定)

- -ly(副詞化)

- quickly(速く)、sadly(悲しく)

上記は一例ですが、このような一定の法則性を知っていると、初めて出会った単語の意味を推測する際に役立ちます。

このような観点に着目した教材や情報は、[語源で覚える英単語][英語の語源辞典]といったフレーズで調べると見つかりますので、探してみてください。

2-5. 基本的な文法をマスターする

5つ目の解決法は「基本的な文法をマスターする」です。

長文読解には、英文法の問題集を隅々まで習得するような、厳密な英文法はかならずしも必要ではありません。

しかし、基本的な文法は先にマスターしていないと、誤読の原因となるため、注意しなければなりません。

教科書で習った文法は、きちんと復習しておきましょう。

そのうえで、長文をどんどん読み、わからない文章構造がでてきたら、その都度、調べるやり方が効率的です。

3. 英語の長文読解が得意な人がやっている習慣

最後に、英語の長文読解が得意な人に共通する3つの習慣をご紹介します。さらなるステップを目指すヒントとして、ご活用ください。

-

スキミングとスキャニング

-

英文との日常的な接触

-

読書

3-1. スキミングとスキャニング

1つ目の習慣は「スキミングとスキャニング」です。

スキミングおよびスキャニングは、効率的に文章を読むためのリーディングテクニックです。

長文読解が得意な人は、特別に習わなくても、自然とスキミング・スキャニングの読み方をしているケースが多く見られます。

以下で簡単に解説します。

3-1-1. スキミング

スキミングは、文章の全体的な意味や主要なポイントを素早く把握するための読み方です。

文章全体を詳細に読むのではなく、重要な部分(たとえば、段落の最初と最後の文、見出し、太字やイタリック体で強調された部分)に焦点を当てて読みます。

スキミングは、文章の概要をスピーディに理解するのに役立ちます。

スキミングのやり方の例

- 段落の最初と最後を読む

- 段落の最初と最後には、重要な情報が含まれていることが多くあります。

- 見出しやサブタイトルに注目する

- 記事やエッセイの見出しは、内容の概要を提示しています。

- 太字やイタリック体の単語に注目する

- 強調された単語やフレーズは、重要なポイントを示すことがあります。

- 導入文や結論を読む

- 導入文(イントロダクション)と結論を読むことで、全体の主張や結論を理解します。

3-1-2. スキャニング

スキャニングは、文章の中から特定の情報やキーワードを、素早く探し出すための読み方です。

全体の理解よりも、具体的な情報(たとえば、日付・人物の名前・特定の事実や数字)を素早く見つけることが、スキャニングの目的です。

試験での特定の問いに答えるためや、特定のデータ・事実を探す際に役立ちます。

スキャニングのやり方の例

- 探している情報を明確にする

- 探す情報やキーワードをあらかじめ明確にします。

- テキストを素早く見ていく

- 目的の情報を探しながら、テキストを迅速にスキャンするように見ていきます。

- キーワードや数字に注目する

- 特定のキーワードや固有名詞、日付、数字などに特に注意を払います。

- 目印を活用する

- 番号付きのリスト、太字、図表などの目印を利用して情報を見つけます。

3-2. 英文との日常的な接触

2つ目の習慣は「英文との日常的な接触」です。

普段から、自然に英文と触れる機会を持っておくと、長文読解のときにも、リラックスして読めるようになります。

具体的には、以下のアイデアがあります。

- デバイスの言語設定を英語に変更する

- スマートフォンやパソコンの言語を英語に設定することで、毎日英語に接する環境を作れます。操作を調べるときにも、英語で調べる必要があり、英語との接触機会を増やせます。

- 検索エンジンやニュースサイトを英語で利用する

- インターネットでの検索やニュース閲覧を英語で行うことで、実用的な英語表現やトピックスに触れる機会を増やせます。

- SNSで英語ユーザーをフォローする

- 英語を話すユーザーや外国のニュースアカウントをフォローし、英語の投稿に日常的に触れることで、幅広い英語表現をインプットできます。

- 英語の映画を楽しむ

- 英語の映画を「英語の字幕×英語の音声」で視聴することで、楽しみながら英文に触れることができます。

3-3. 読書

3つ目の習慣は「読書」です。

これは英語の本を読むという意味ではなく、日常的に、(日本語でも)本を読む習慣を持っているということです。

日本語の長文読解に苦手意識がある場合、英語の長文読解はさらに困難に感じられることがあります。

言語にかかわらず、読書習慣を持つことは、長文読解に役立ちます。読書は、総合的な思考力や理解力、集中力を養ってくれるからです。

英語学習から離れたリラックスタイムを持ちたいときには、日本語の読書を楽しんでみるのも一案です。

多様なジャンルの本を読むことで視野が広がり、長文読解へのモチベーションも高まります。

4. まとめ

本記事では「英語の長文が読めない」というお悩みをテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

英語の長文を読めない人がやっている7つの間違いとして、以下を解説しました。

-

単語ごとに日本語訳しようとする

-

文脈を無視する

-

長い文章を一度に理解しようとする

-

知らない単語に引っかかる

-

頭の中で音読している

-

目的を持たずに読んでいる

-

単語やフレーズの基礎知識が足りない

英語の長文を読めないときの解決法として、以下をご紹介しました。

-

途中で設問を読む(試験の場合)

-

接続詞に印を付けながら読む

-

登場人物に印を付けながら読む

-

知らない単語の意味を推測する法則を知る

-

基本的な文法をマスターする

さらなる飛躍のためには、英語の長文読解が得意な人がやっている習慣もヒントにしてみましょう。

-

スキミングとスキャニング

-

英文との日常的な接触

-

読書

なお、TOEIC®の長文読解で高得点取得を目指す方には、イーオンの対策コースにて、テクニックやコツなど、効果的なサポートをご提供しています。

詳しくはイーオンの「TOEIC® L&Rテスト対策コース」より、ご確認ください。

TOEIC is a registered trademark of ETS. This website is not endorsed or approved by ETS. *L&R means LISTENING AND READING.

個別無料体験レッスン&説明会はこちら

-

1分で予約可能。レッスンやカウンセリングなどを体験できます!

-

お電話でのご予約・お問い合わせTEL:0800-111-1111受付時間 10:00~19:00(土・日・祝含む)